今年最初の夜の科学館。本年も浜松科学館をよろしくお願いいたします。

家族や親戚、友人との集まりが増える年末年始、お酒を飲む機会が増えた方も多いのではないでしょうか。アルコールの過度な摂取は禁物ですが、適度な飲酒は緊張を和らげ、コミュニケーションを円滑にしてくれます。今月は、お酒を深く知り、より楽しめるプログラムを実施しました。

特別サイエンスショー「酒」

お酒の種類は様々ですが、今回はお酒を入れる「酒器」に注目してみましょう。

日本酒を入れる酒器といえば、お猪口(おちょこ)です。

写真のような、白い陶器に青い丸が描かれているものもよく見かけます。

日本酒がこのお猪口に注がれると見た目も美味しそうに感じます。この青い丸はただの模様ではありません。「蛇の目」という名前がつけられており、意味があります。

このお猪口の本来の目的は、利き酒をするためのものです。元々、杜氏(酒造り職人の長)が酒の出来栄えを視るために作られました。

では、なぜ青い丸なのでしょうか。これは、補色の効果を利用しています。

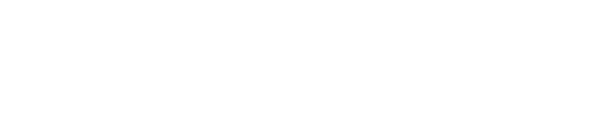

この絵は「色相環」と言います。向かい合わせになった色が補色の関係です。補色は、お互いの色を際立たせることから、デザインの世界でもよく用いられています。

日本酒は無色透明なイメージですが、実際には少し黄味がかった色をしています。これは、日本酒の原料となる米の成分や、糖とアミノ酸が引き起こす反応によるもので、熟成が進むとともに色味が強くなっていきます。さらに、白地に青の組み合わせは、色味がはっきりと見え、濁りがわかりやすくなります。

微妙な日本酒の黄色の変化を見るには、黄色の補色にあたる青色が一番わかり易いというわけです。実際に実験してみましょう。

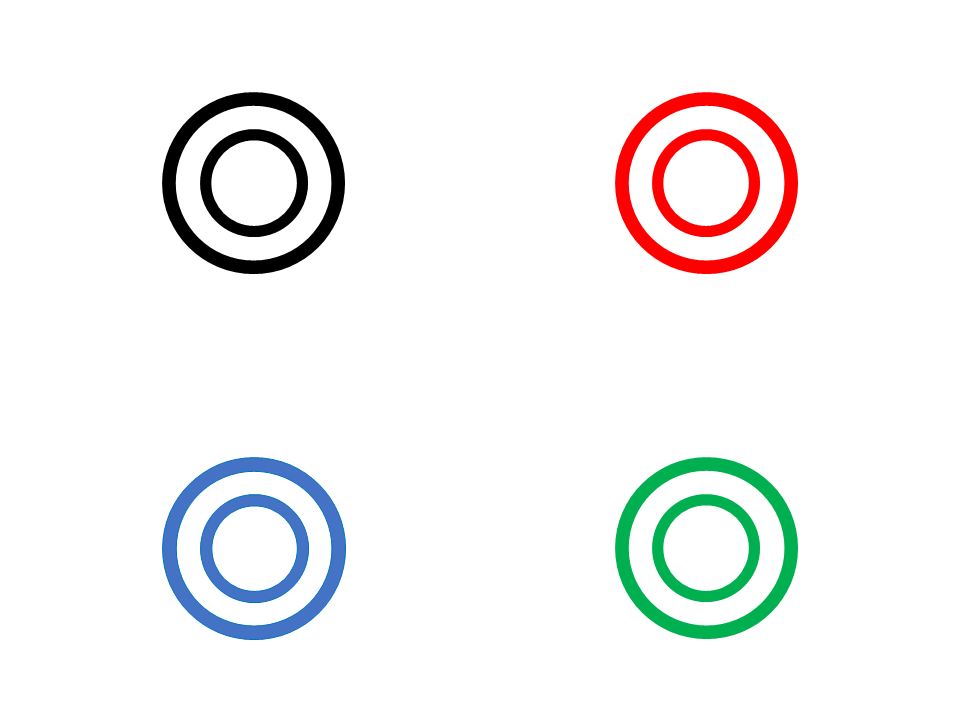

左の図は、白地に色々な色を置いてみました。赤色や緑色は輪郭が少しぼやけて見えるのに対し、青は輪郭がはっきりと見えます。

右の図は、日本酒に合わせて、少し黄色をつけてみました。今度は、青色が一番、かすんで(濁って)見えます。※見え方には、個人差があります。

白と青の組み合わせが、日本酒の微妙な色の変化を見るのに最も適しています。

次は、ワイングラスを見てみましょう。

赤ワイン用のグラスは、白ワイン用に比べてサイズが大ぶりになっています。

左が赤ワイン用グラス、右が白ワイン用グラスです。

この形状の違いには、ワインをおいしく飲むための科学的な理由があります。赤ワインに含まれるタンニンは酸素とたくさん触れ合わせることにより、化学反応が起こり、分子量が大きくなります。結果として、赤ワインの豊かな香りと味わいを引き立たせることができます。

一方、白ワインは飲み頃の温度が赤ワインよりも低いため、口を小さくして、冷たいうちに飲み切ることができるようにデザインされています。

お酒を飲む際には、ぜひ酒器やグラスの形状にも注目してみてください。お酒を美味しく飲むために、科学的要素が隠されているものも多いです。

最後に、赤ワインのグラスを使って、実験を1つご紹介します。

グラスを2つ用意します。テーブルに置いたピンポン玉をグラスを使って、もう一つのグラスにかっこよく移動させてください。手で直接、ピンポン玉を触ってはいけません。

左の状態を、右のようにしてください。

正解はこちらの動画をどうぞ。

〇でんけんラボ「酒米、麹」

日本酒は米のデンプンを麹菌によって糖に分解し、糖を酵母菌によってアルコールに変化させることで作られます。つまり、原料や化学変化を含めたすべての工程で生き物たちの恩恵を受けて造られています。そして生き物たちの相互作用を、杜氏をはじめとした職人さんたちがコントロールすることで、美味しい日本酒が作られるのです。

今回は、花の舞酒造さんから提供いただいた酒米「山田錦」と「麹」を観察することで、先人たちが作った酒米の品種と、酒造りの職人技の妙を感じてみましょう。

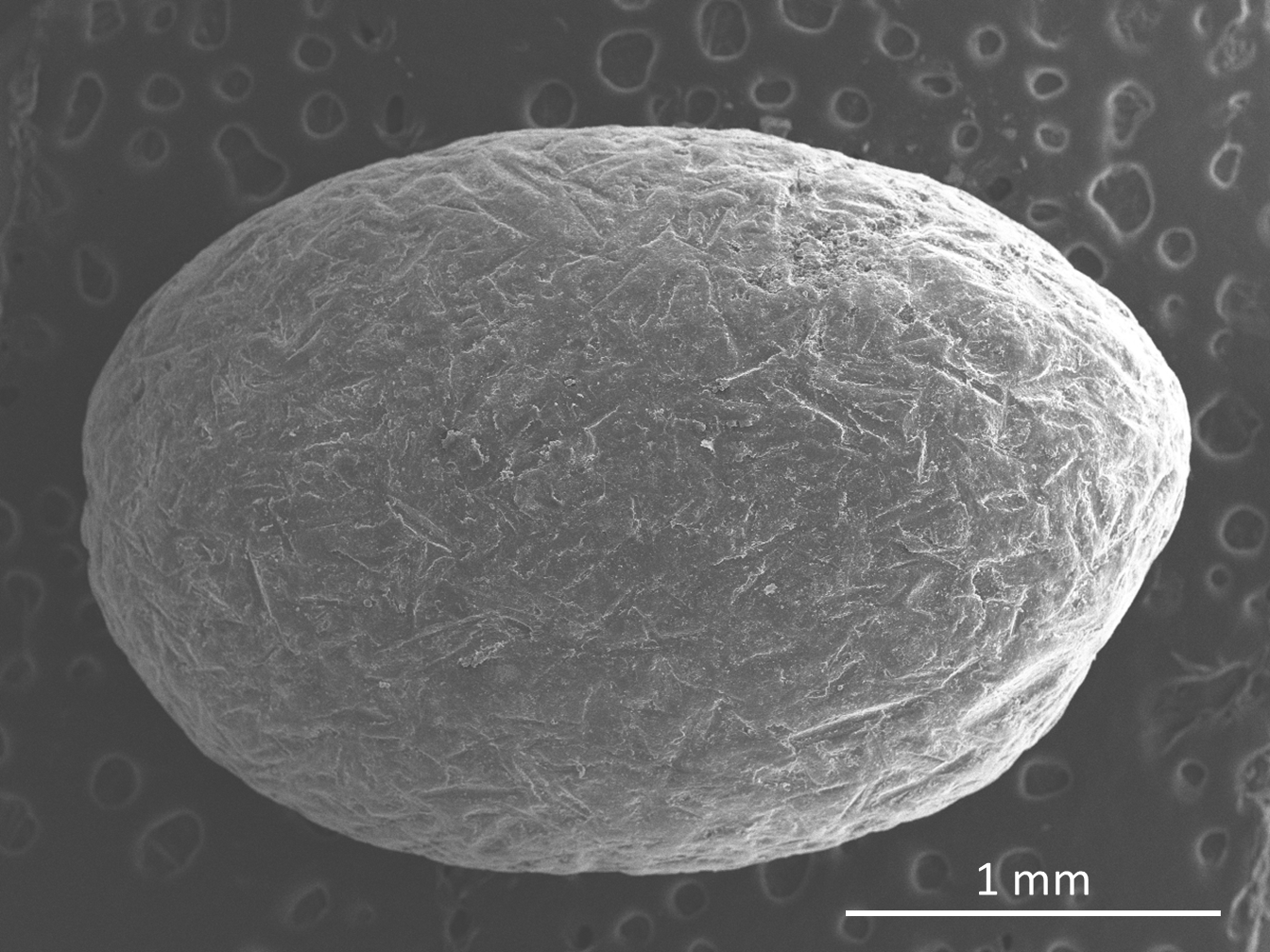

まずは、酒米の特徴を知るために一般食用で有名な「コシヒカリ」と酒米「山田錦」とを比べてみましょう。

山田錦の方がわずかに大きいのが分かりますでしょうか。

粒当たりの重量を比較するとコシヒカリが22 mg、山田錦は27〜28 mgと、山田錦の方がやや重いです。特に吟醸酒に用いられる山田錦。吟醸酒はデンプンの密度が高い米の中心を原料に作られるため、米の外側を40%以上(大吟醸は50%以上)削り落とします。そのため酒米は1粒あたりが大きい方が好まれます。

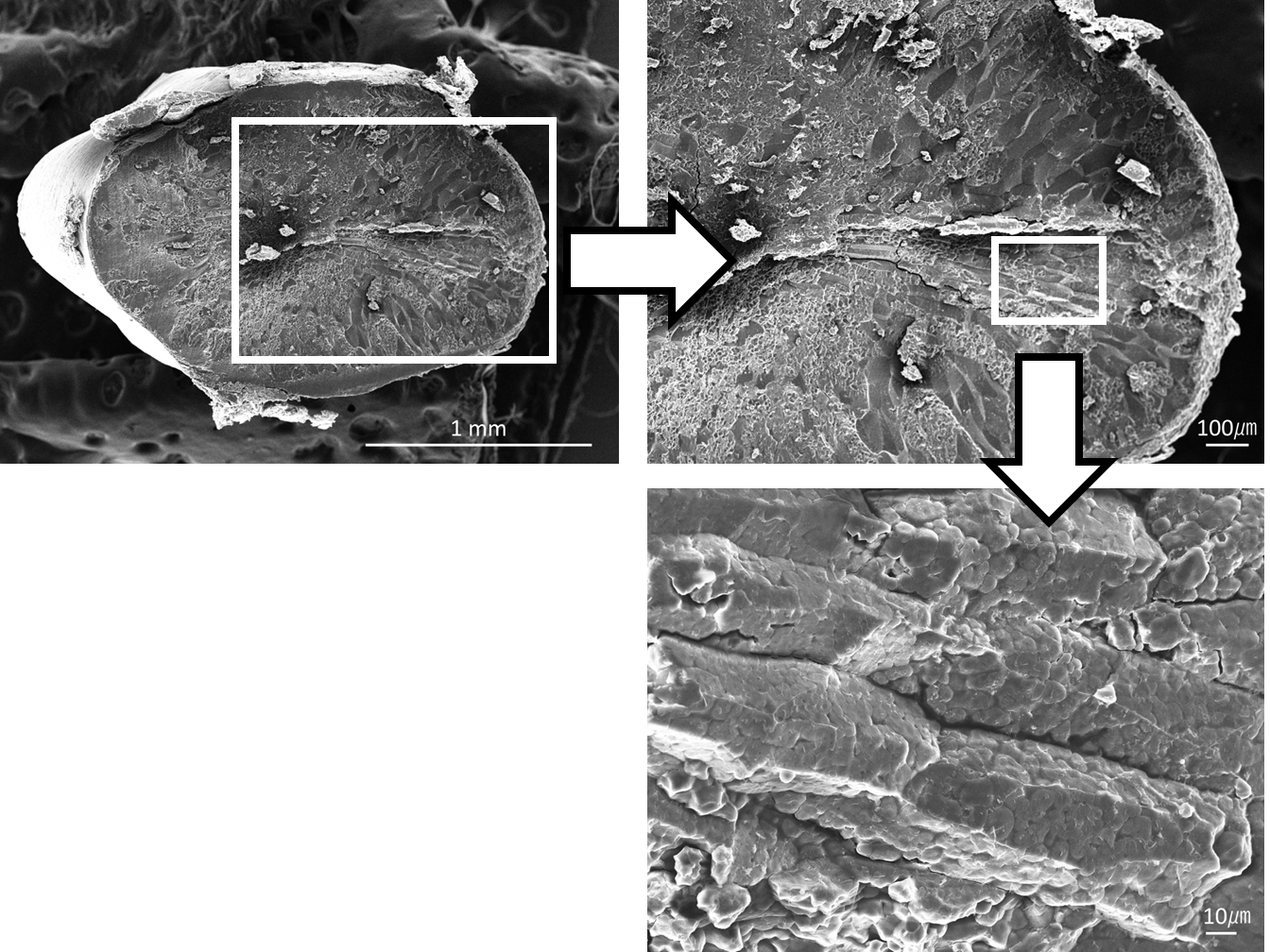

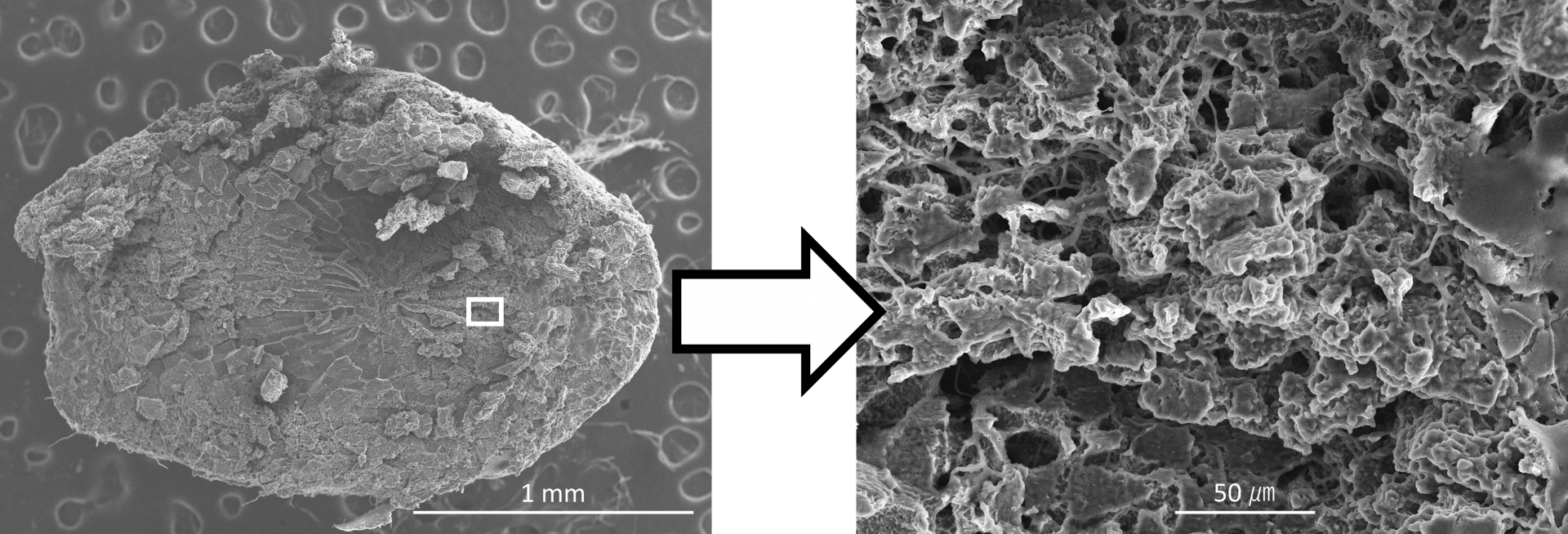

続いて横断面を比較してみましょう。

コシヒカリは中心から放射状にブロックが隙間なく並べられています。このブロックが細胞で、細胞の中に粒々なデンプンがぎっしりと蓄えられています。

一方の山田錦は、中心を貫きながら横一文字の亀裂があります。亀裂周辺の細胞は形が崩れてデンプンがむき出しになり、細かな隙間が無数にあります。この亀裂や隙間によって不透明な白色に見える部分を「心白(しんぱく)」と言います。

良い酒造りにはこの心白の存在が不可欠で、特に横一文字の心白は山田錦の特徴です。心白の重要性は、麹を観察することで分かります。

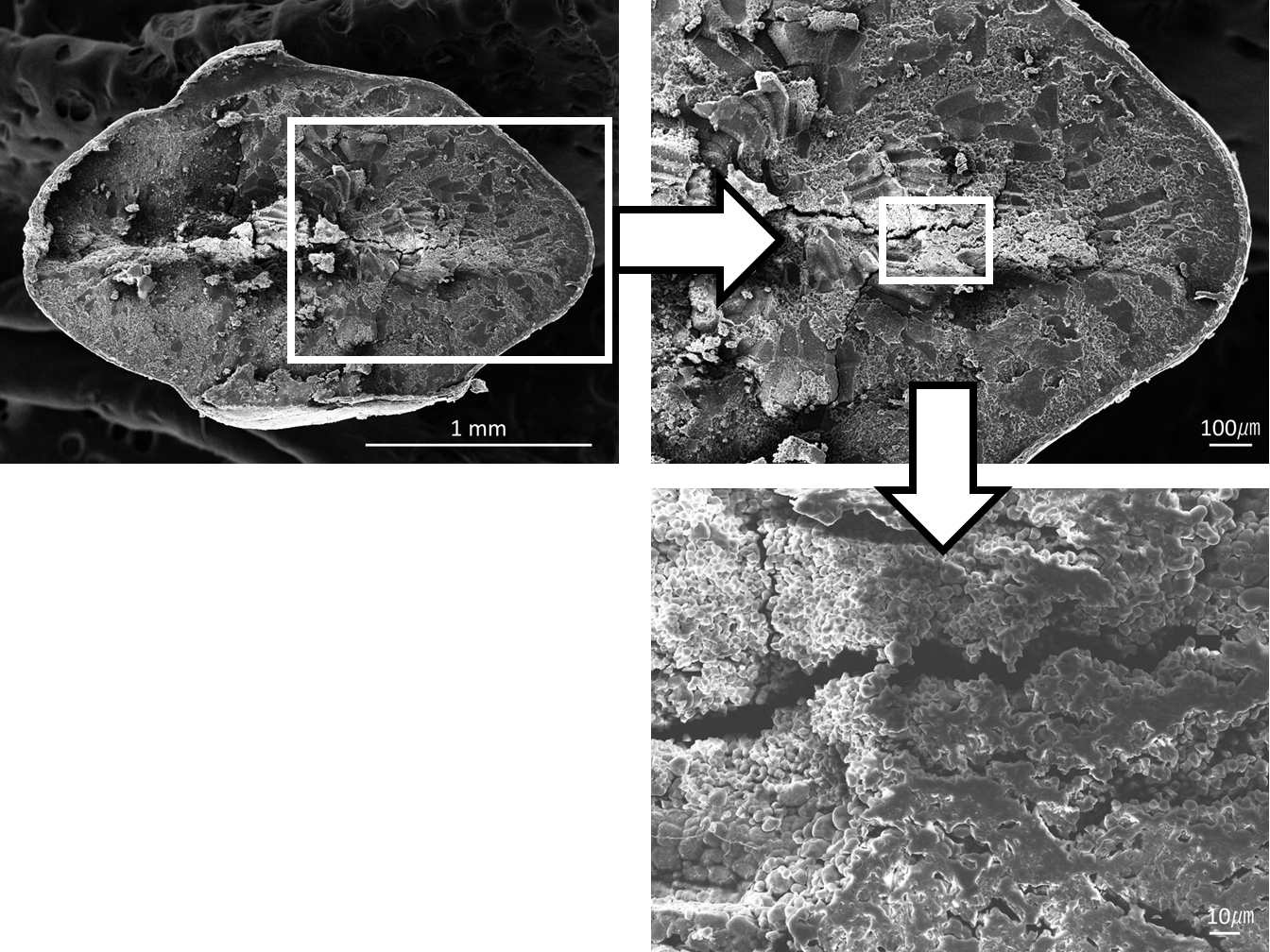

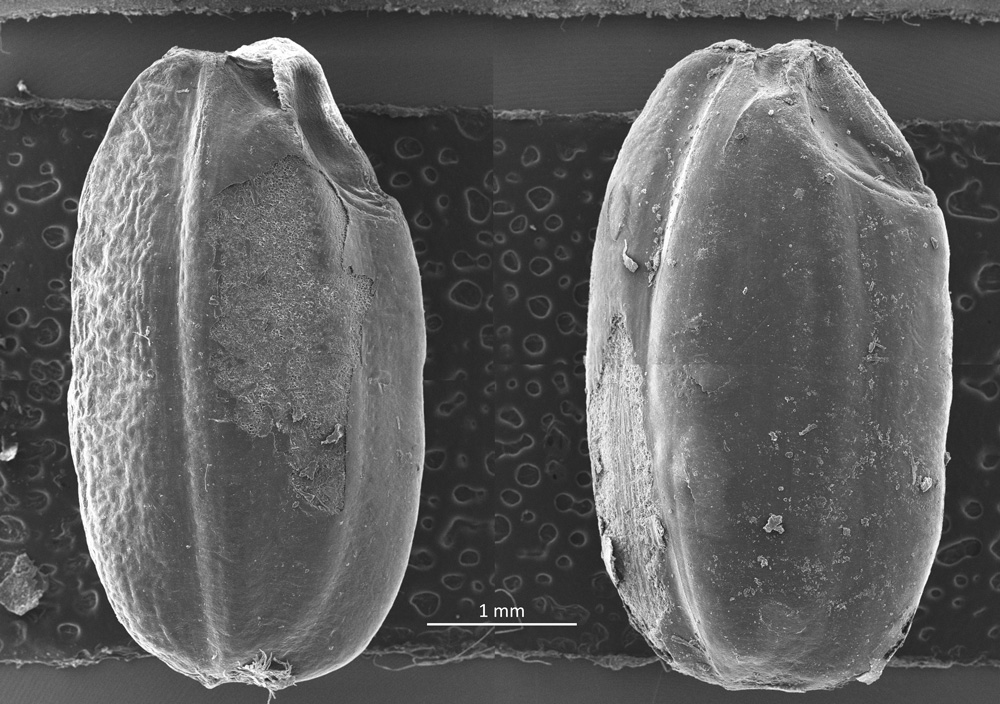

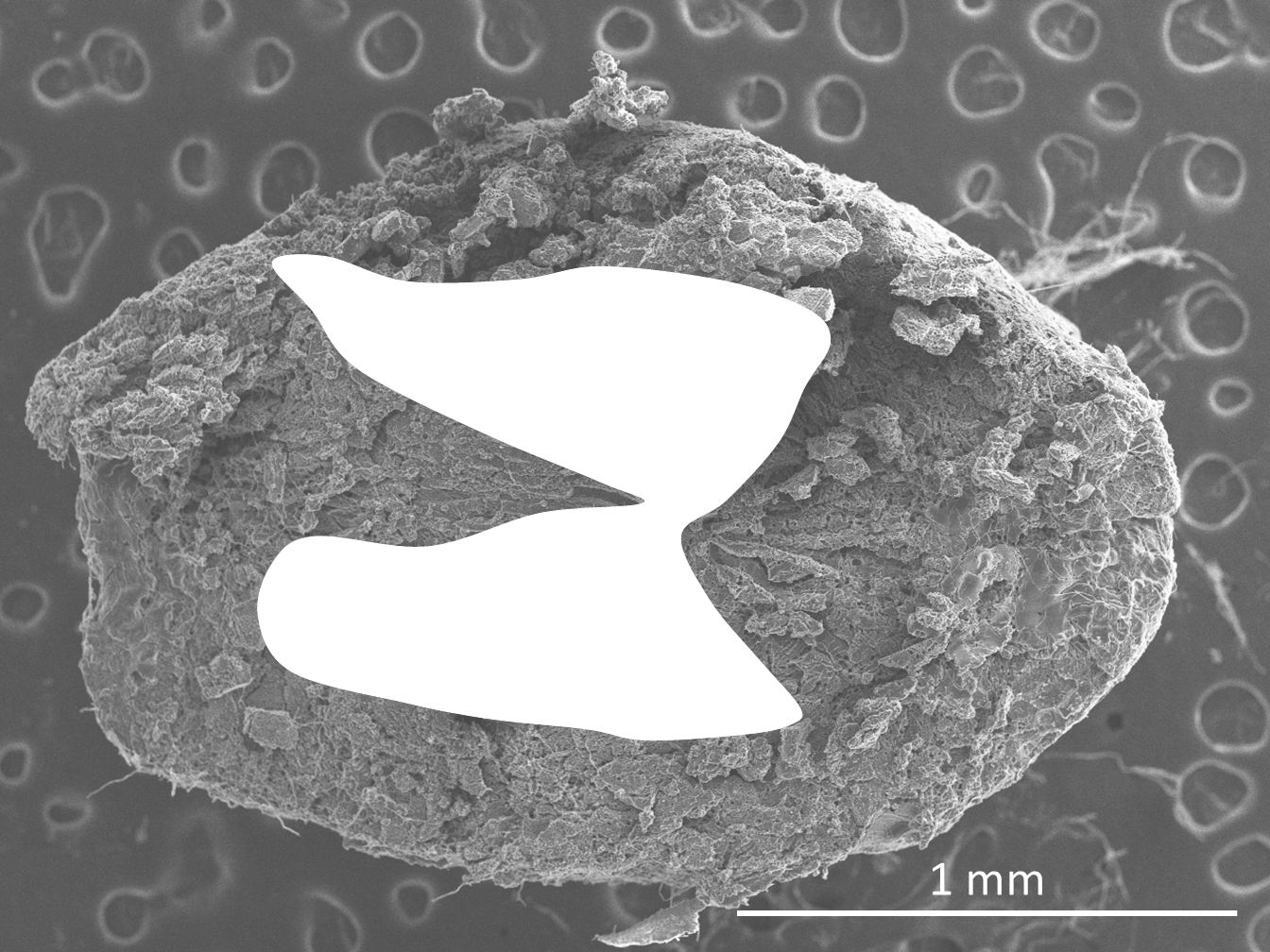

麹とは、蒸した酒米に麹菌の胞子を付着させ、酒米を成長した麹菌でほどよくまとわせた状態を指します。左が50%研磨した山田錦、右がそれを麹にした状態です。

-

山田錦(左)、山田錦の麹(右)。両者とも精米歩合50%

-

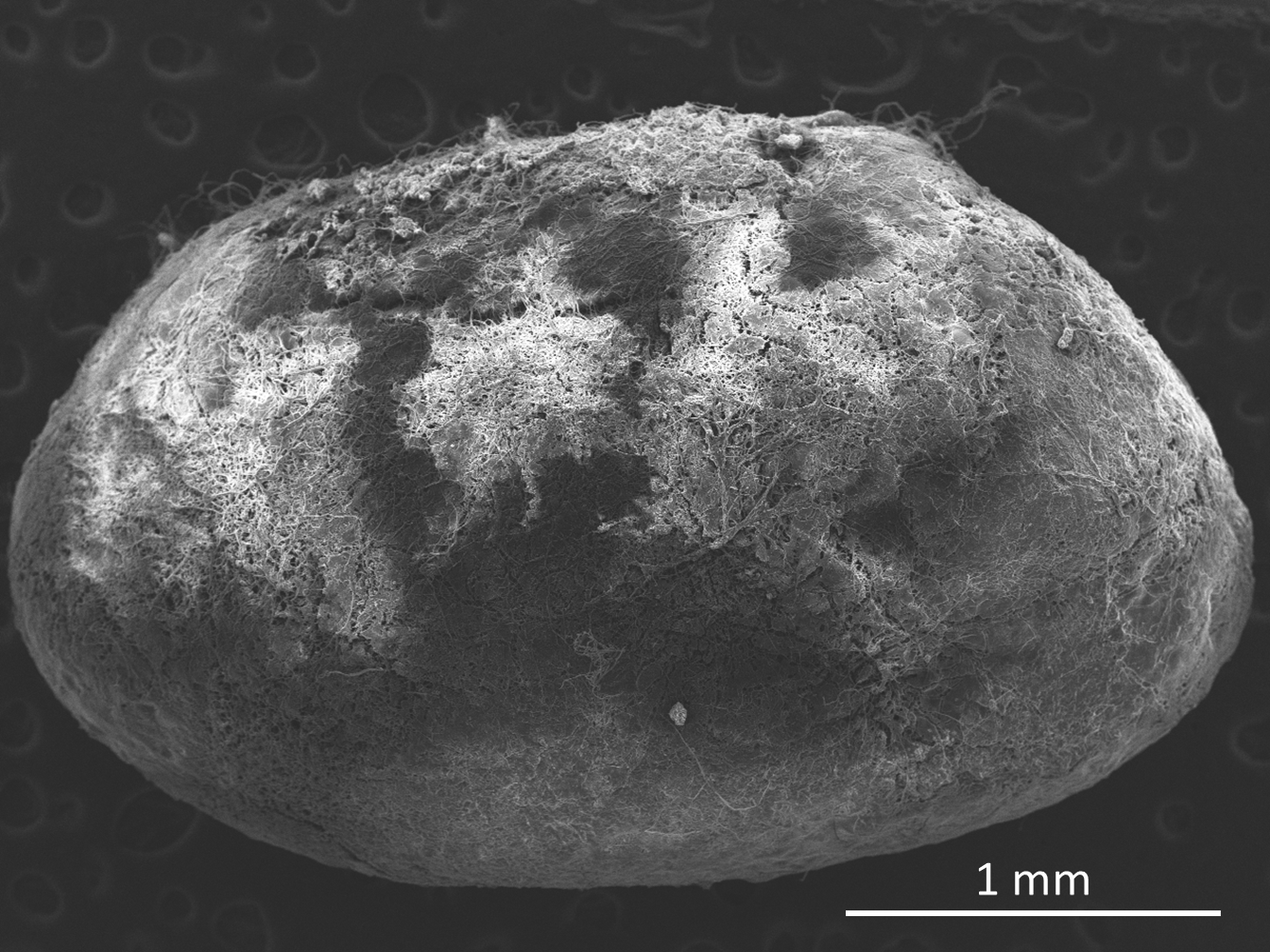

麹は表面を麹菌の菌糸に覆われ、毛玉のようですね。麹の表面をさらに拡大してみましょう。

菌糸が酒米の表面を隙間なく覆っているのが分かります。

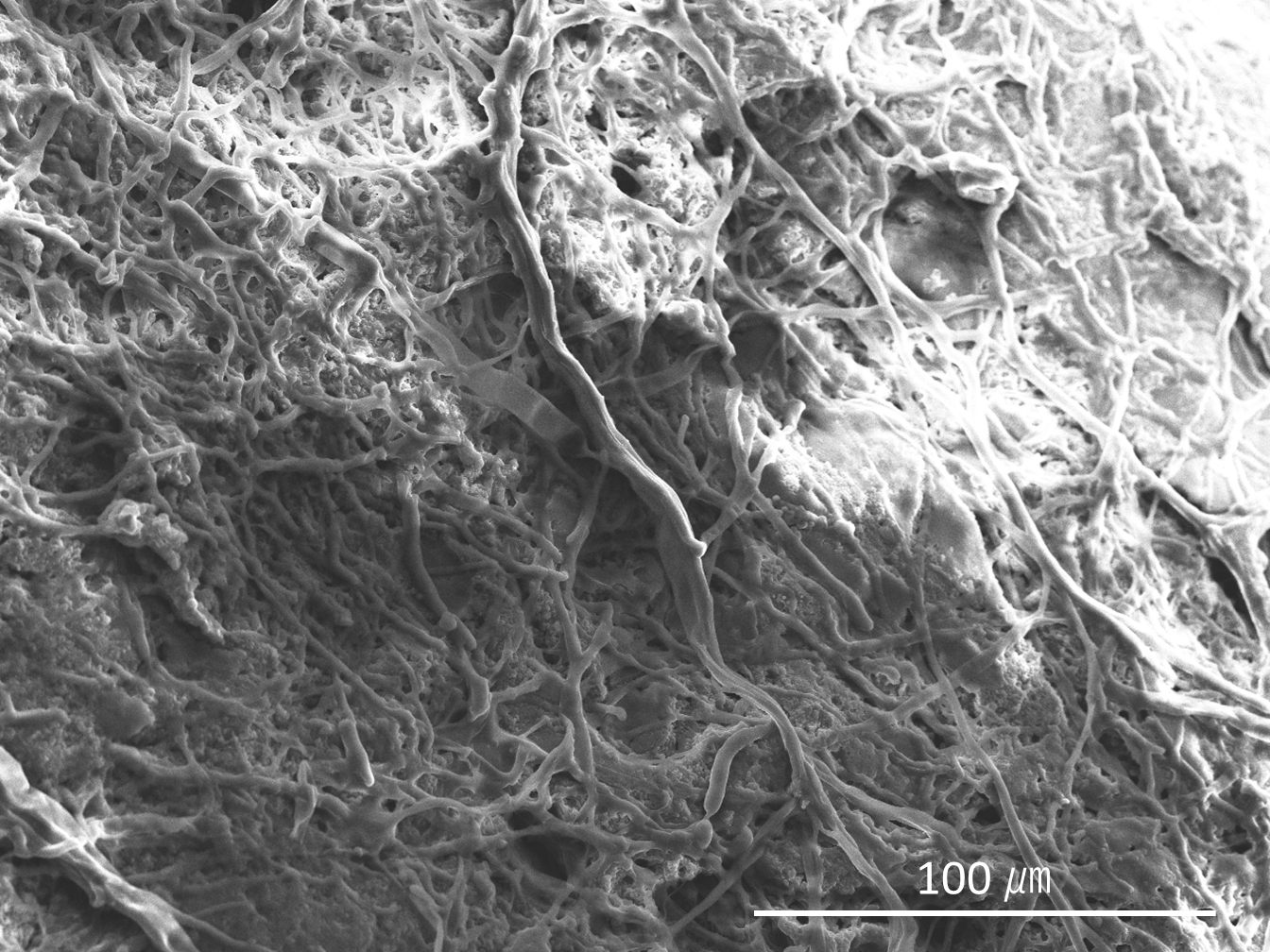

麹の内部はどうなっているのでしょうか?

麹菌の菌糸が内部まで侵入しているのが分かります。またたくさんの穴が存在し、デンプンの一部が分解されているようです。ただ、横断面全体を眺めると、菌糸が侵入している箇所と、していない箇所があるようです。菌糸の分布を示してみると…

白抜きの部分以外を菌糸が覆っていました。麹菌は米の表面と心白から菌糸を侵入しているようです。間隙やデンプンの多い心白は、麹菌にとって良好な環境なのかもしれません。菌糸を米の中心部へ伸ばすことは、その後の糖化がスムーズに進むことを意味します。しかし、心白が大きければ大きいほど良いかというと、そうでもありません。物理的な強度の弱い心白が大きすぎると、精米時に割れてしまいます。また心白がむき出しだと、瞬時に分解されてしまいます。

大きすぎず小さすぎない、そしてあえて麹菌の分解むらをつくる山田錦の線状の心白は、国内で栽培されている100品種以上ある酒米の中でも他の品種が受け継ぎづらい特有の形質です。

先人たちが開発した酒米品種「山田錦」。そして米が割れないように慎重に精米し、絶妙な加減で麹菌をコントロールして麹を作る花の舞酒造さんの職人技。これらの技術が結集した日本酒をぜひ楽しんでみてください。

監修 杜氏 鎌江慎太郎(花の舞酒造株式会社)

〇特別投影「星のソムリエ®が語る 星と酒のはなし」

当館プラネタリウム解説員であり、星のソムリエ®の資格を持つ伊藤が、今年最初の夜の科学館で投映を行いました。夕焼けをイメージしたカクテル、シャンパンの第一人者ドン・ペリニョンの逸話、お酒にまつわる星や星座の話など、浜松市役所の屋上にひっそりとオープンした一夜限りのルーフトップバー「シエル・エトワール(仏語:星空)」※を舞台に、星とお酒のマリアージュを楽しんでいただきました。

※プラネタリウム上の演出です。上記のバーは実在しません。

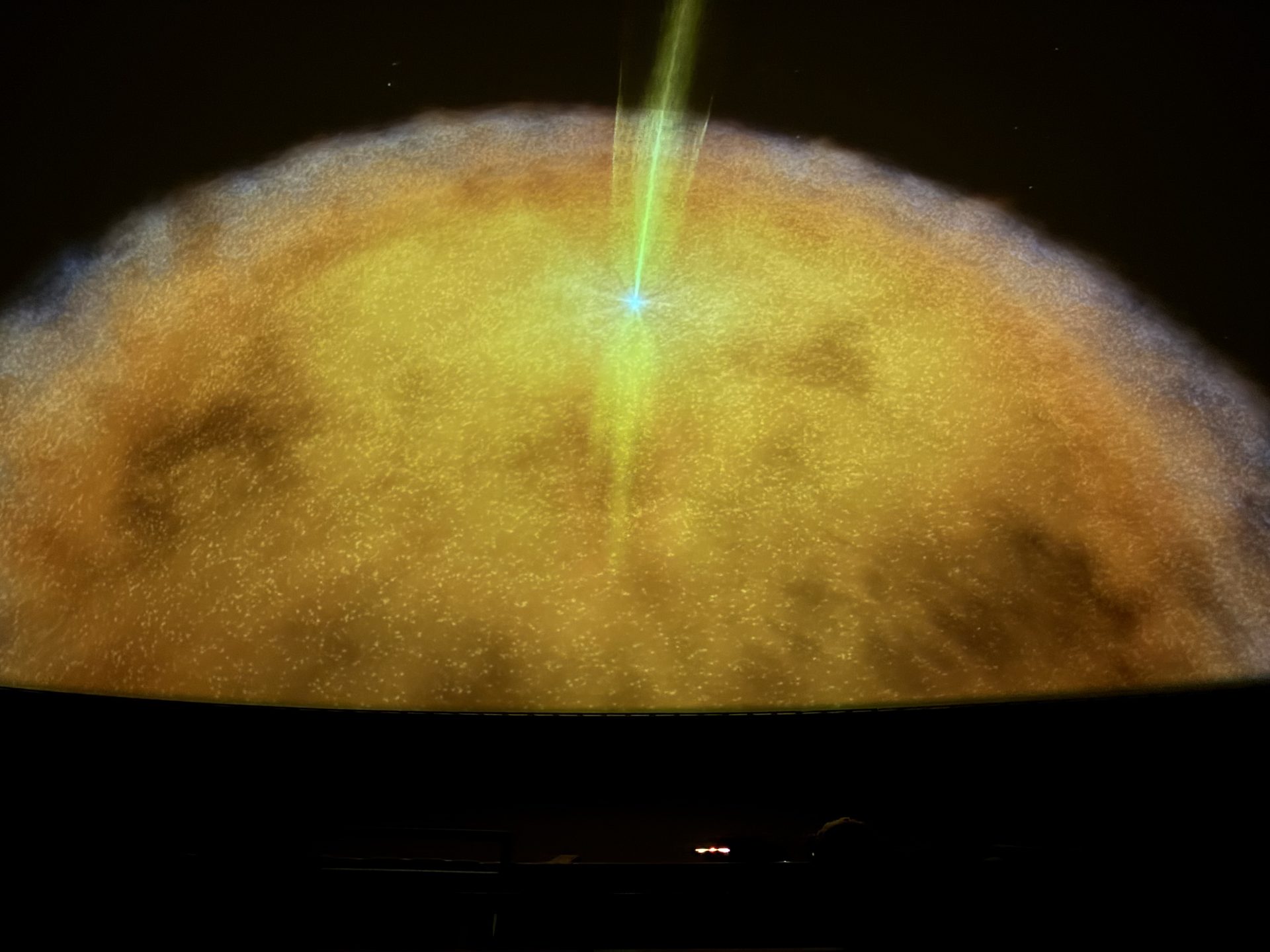

おめでたい席をより一層華やかにするスパークリングワイン。今回はボトル開栓音とともに場内照明をシャンパンゴールドにして皆さまをお迎えしました。

星とお酒は親和性の高い組み合わせです。例えば、フランス北東部に暮らす修道士ピエール・ペリニョン(後に敬称として、ドン・ペリニョンと呼ばれる)は、二次発酵によって発泡したワインを飲んで「まるで星を飲んでいるようだ」と言った逸話があります。

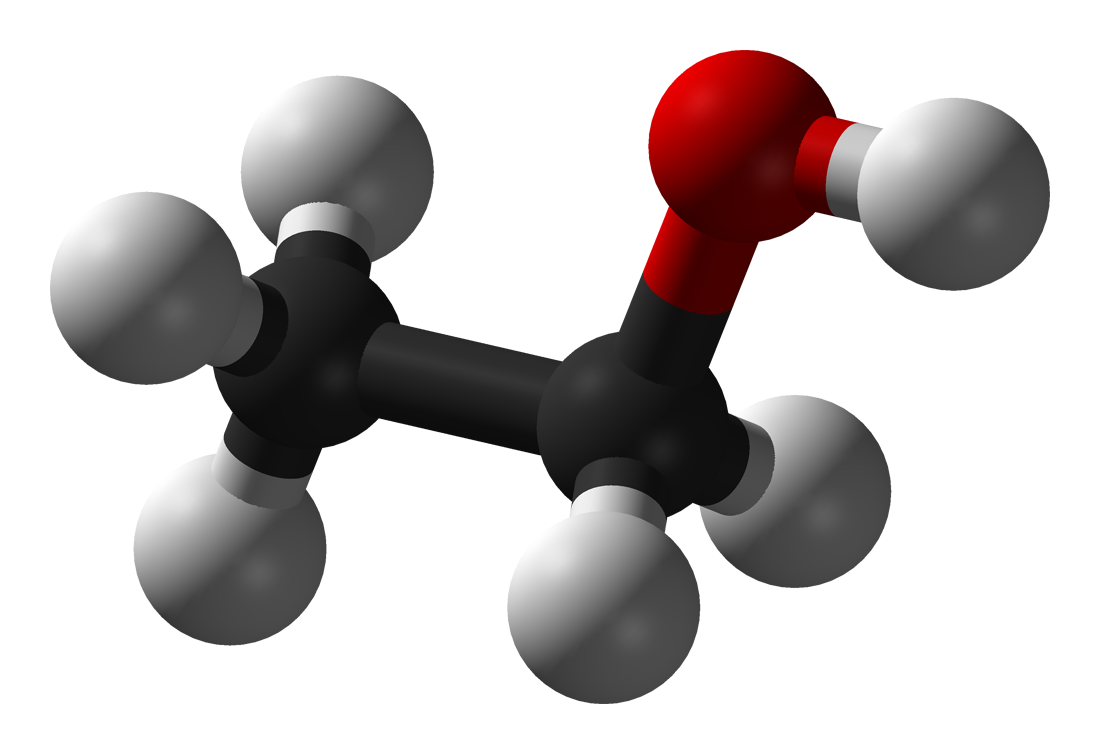

お酒のことをアルコールと言いますが、お酒の主成分はアルコール類の、エチルアルコール(エタノール)です。エタノールは水素、炭素、酸素が結びついたもので、図のような構造をしています。つまりお酒を飲むということは、この構造の化合物が含まれる液体を飲んでいるのです。もちろんこの構造は目には見えません。しかし、原子と原子が結びついて一つの形を成す様は、星と星を結んで星座ができる様(さま)と重なり、ミクロな世界の「星座」にも見えます。

冬の空で有名な星座に、オリオン座があります。七つの明るい星が作る形は、砂時計、蝶々、鼓(つづみ)、など様々なものに見立てられています。

お酒に関係する道具では、カクテルを作る際のメジャーカップがあてはまります。そうなると、シェイカーの形もあてはめたくなってきました。あいにく冬の空にはシェイカー型の星並びは見つからず、星が少ない暗い空の輪郭でシェイカーらしき形を作ることにしました(オリオン座、おうし座、くじら座、エリダヌス座に囲まれた暗い領域)。これをメジャーカップ座とシェイカー座としましょう。

さて、カクテルは複数のお酒を混ぜて奥深い味わいや色を生み出します。それはまさに、素粒子から原子ができ、星や生命が誕生していく、宇宙創成に重なるものがあります。投映では、シェイカーの中の宇宙と題して、宇宙誕生から現在までの過程を迫力ある映像でお楽しみいただきました。

そして、 お酒が抜けていつもの状態に戻ることを「酔いが醒める」と言います。

「醒」という漢字は「酉」(酒樽の意)と「星」が合わさっています。酔いが醒め、ふと我にかえったとき、いくばくかの後悔とともに天を仰ぐ…。皆さんはいかがでしょうか。

投映も終盤。心地よい星空の酔いから醒めるときがやってきました。朝陽が昇る前、春の星空の中にコップ座が見えます。ギリシャ神話によると酒神デュオニソス(ローマ神話ではバッカス)が使った杯(さかずき)だといわれています。

星と酒の話は一夜だけでは語りつくせません。どちらも私たちを酔わせてしまう魅力がありますね。星もお酒も、ほどほどに…。

※二十歳未満の飲酒は法律で禁止されています。お酒は二十歳になってから楽しみましょう。

このほかにもミニワークショップ「比重でつくるカクテルインテリア」や、ミュージアムショップでのお酒を楽しむためのアイテムの販売を実施しました。

次回の夜の科学館は2月14日(金)テーマは「恋」です。是非、ご来館ください。

参考資料:

副島顕子. (2011). 酒米ハンドブック. 文一総合出版.

ワダヨシ、浅井直子(2024).日本酒はおいしい!イラストで読む日本酒のすべて.パイインターナショナル