年末の大イベント「大掃除」。私は大変面倒くさがりなので、普段の掃除はあまり得意ではありません。ですが、普段見て見ぬふりをしているホコリやカビをきれいに取り去って年を越せると、なんだか嬉しいですよね。12月の夜の科学館は、「掃除」をテーマにしたさまざまなプログラムを実施しました。

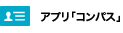

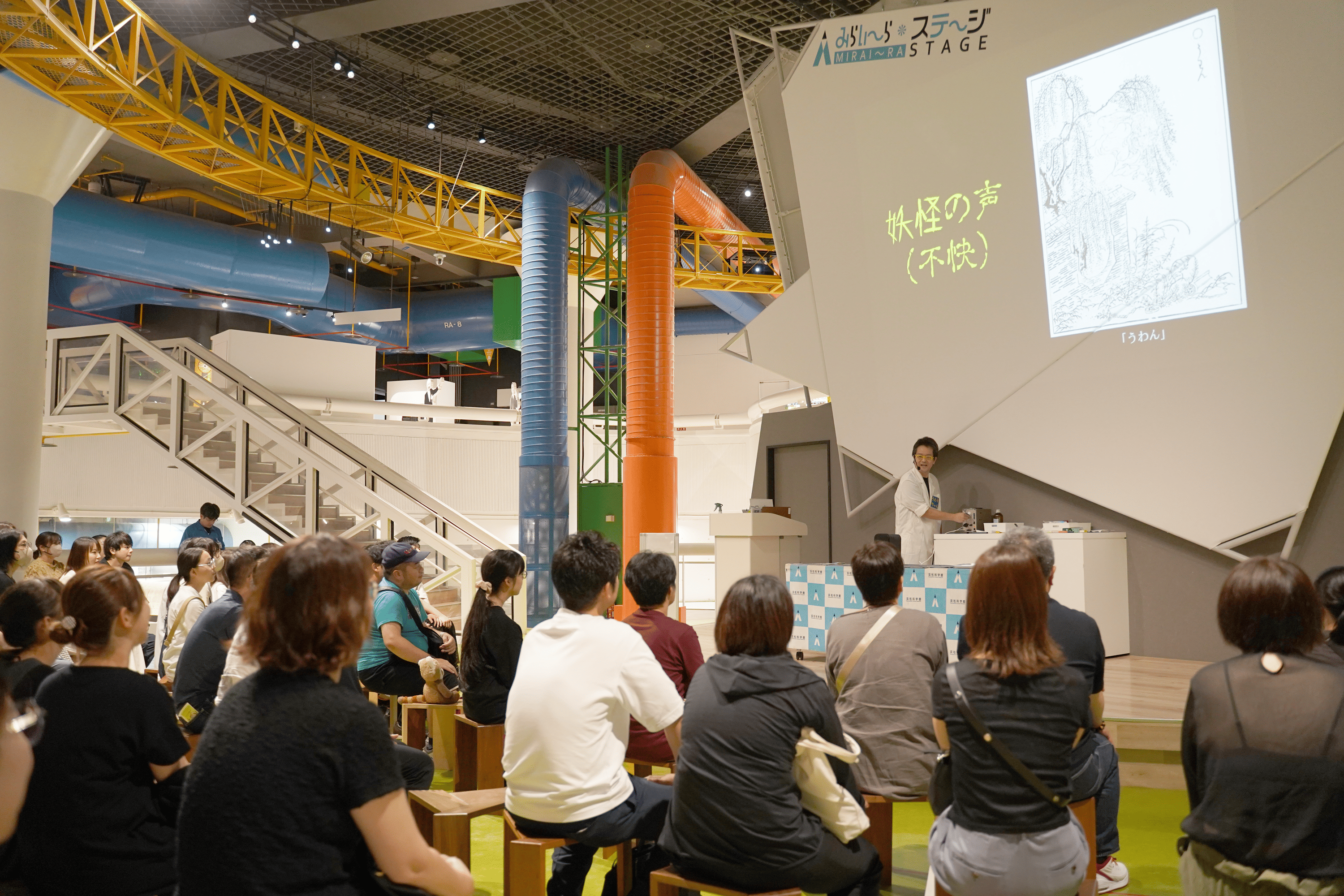

特別サイエンスショー「そうじ道具で大実験」

「掃除」がテーマということで、そんな掃除のときに使う「そうじ道具」を使った実験をご紹介しましょう。

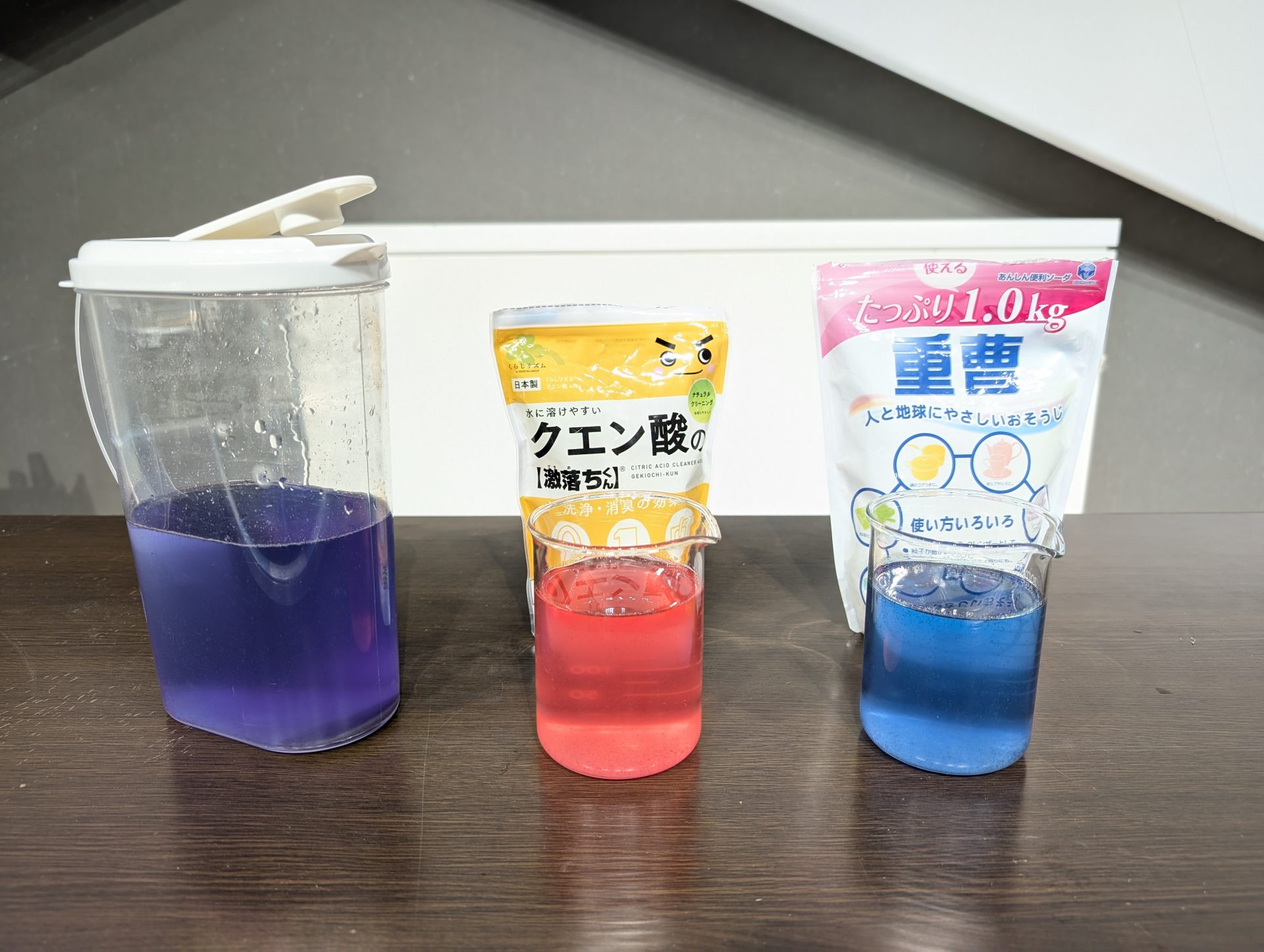

そうじ道具で思い浮かぶのは、ほうきや雑巾、掃除機などです。しかし、ほうきで掃いたり、雑巾で拭いたりしても取れない汚れがあります。そんなときに、役立つのが洗浄剤です。例えば、クエン酸や重曹などは、掃除用として最近よくお店で見かけますね。

そもそもこの2つは何が違うのでしょうか。「クエン酸」と「重曹」をスプーンですくって、それぞれビーカーに入れてみましょう。

どちらも白い粉状です。

ではここに、ある紫色の液体を注いでみます。

混ぜると、紫色の液体は、クエン酸では赤色に、重曹では青色に変化します。

この紫色の液体は、ムラサキイモパウダーを水に溶かしたものです。ムラサキイモやナス、ブドウなどの紫色の野菜や果物には、「アントシアニン」という色素が含まれています。このアントシアニンは、「酸性」の液体では赤く、「アルカリ性」の液体では青く、色が変化するという性質を持っています。赤くなったクエン酸は水に溶けると「酸性」、青くなった重曹は水に溶けると「アルカリ性」を示すことがわかります。

他の洗浄剤でも、実験してみましょう。住居用洗剤、台所用漂白剤、トイレ用洗剤、排水管用洗剤を用意しました。これらは、酸性なのでしょうか、アルカリ性なのでしょうか。ビーカーに紫色の液体を入れて確かめます。

・住居用洗剤:青色に変わります。青色になるということはアルカリ性です。

・台所用漂白剤:緑色に変わります。さらに加えると、黄色に変化します。これは、アルカリ性です。アルカリ性が強くなると、青色から緑色、そして黄色へと変化していきます。表示されている成分を見てみると、確かにアルカリ性を示す水酸化ナトリウムなどが入っています。

・トイレ用洗剤:赤色に変わります。赤色になるということは酸性です。表示されている成分を見てみると、酸性を示す塩酸などが入っています。

・排水管用洗剤:緑色に変わります。これはアルカリ性です。

このように、様々な洗浄剤でも、酸性やアルカリ性に仲間分けすることができます。

洗浄剤は、その成分の特性や化学反応によってきれいに汚れを落とすことができるのです。例えば、クエン酸は、水垢や石けんカスなどの水回りの汚れを落とすときになどに使えます。それに対して、重曹は、手垢や皮脂汚れ、キッチンまわりのちょっとした油汚れなどを落とすときなどに使えるそうです。このように、汚れの種類によって、どの洗浄剤を使えばよいかを意識しながら掃除をすると、掃除の効率も上がること間違いなしです。

では、酸性の液体とアルカリ性の液体を混ぜるとどうなるでしょうか?酸性の「クエン酸」とアルカリ性の「重曹」を混ぜてみましょう。

ブクブクと泡が発生します。この泡の正体は、二酸化炭素です。クエン酸と重曹が化学反応を起こして、二酸化炭素が発生します。

しかし、洗浄剤の中には、「まぜるな危険」という注意喚起の言葉が書かれているものがあります。

実は、酸性の液体とアルカリ性の液体が混ざるとガスが発生します。先ほどの重曹とクエン酸では、二酸化炭素でしたが、「まぜるな危険」と書かれた洗浄剤を混ぜると、ガスはガスでも有毒なガスが発生します。台所用漂白剤や排水管用洗剤はアルカリ性なので酸性のものと、トイレ用洗剤は酸性なのでアルカリ性のものと混ざらないように、注意が必要です。「クエン酸でとれないから一緒にハイターも使っちゃえ」といったように、くれぐれも使い方を間違わないように注意してください。

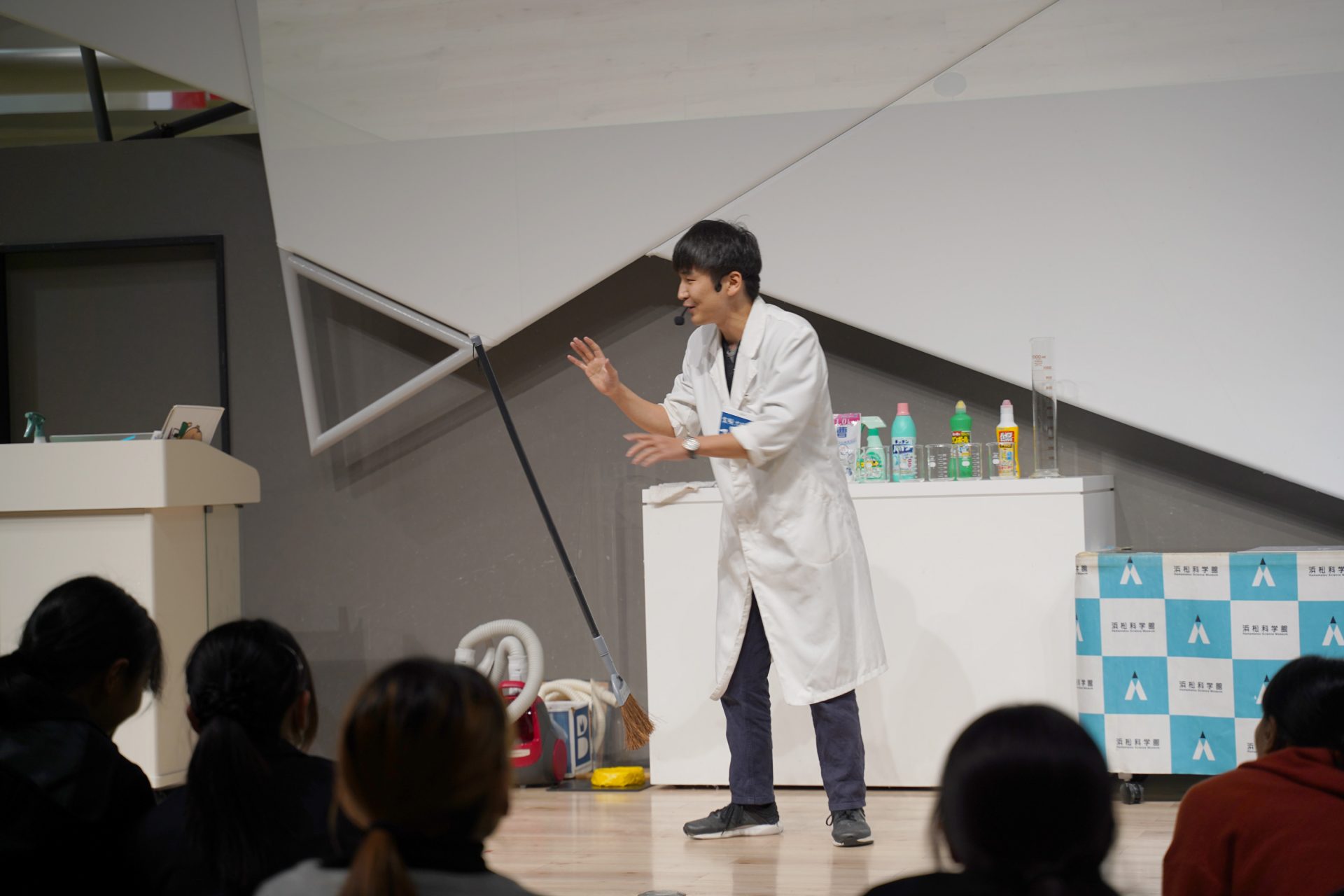

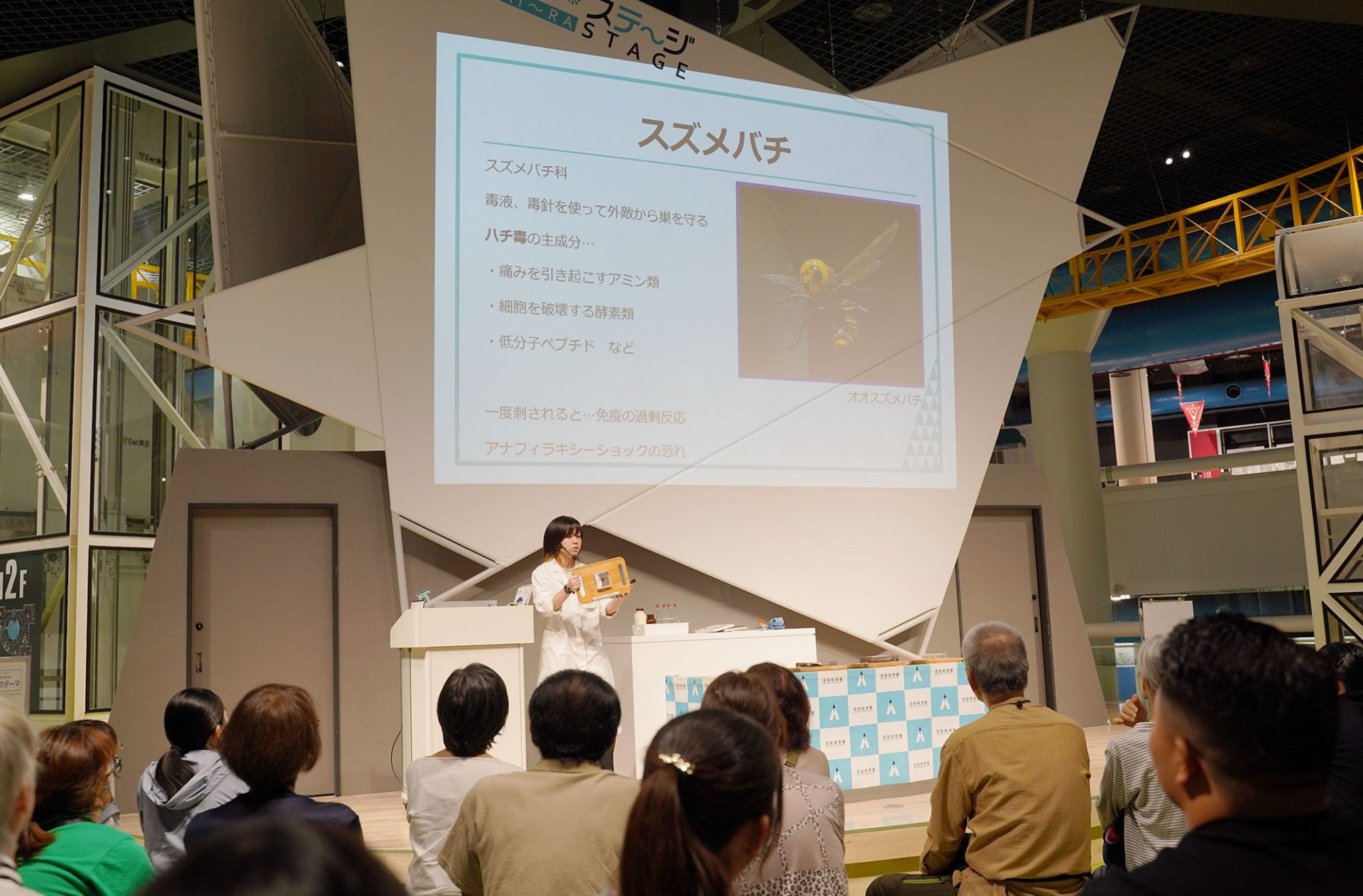

〇でんけんラボ「きれい好きな生き物」

「大掃除をしてスッキリしたい!」

そんな心理的なモチベーションから掃除をする方がいらっしゃるかもしれません。

自然界の生き物たちがきれい好きな性格かは分かりませんが、生死にかかわる問題から掃除をする種が多くいます。

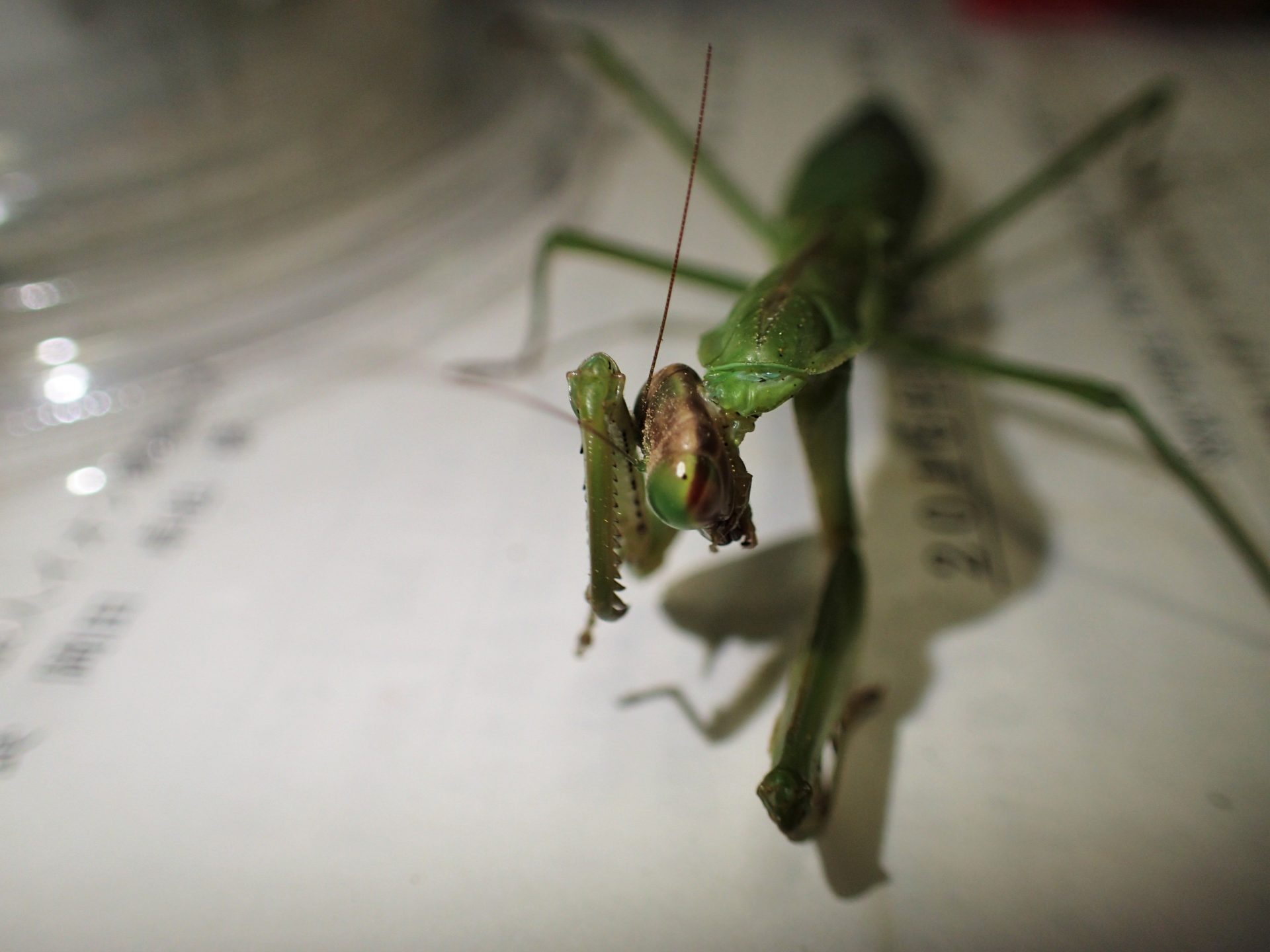

今回はその中から「カマキリ」をご紹介します。

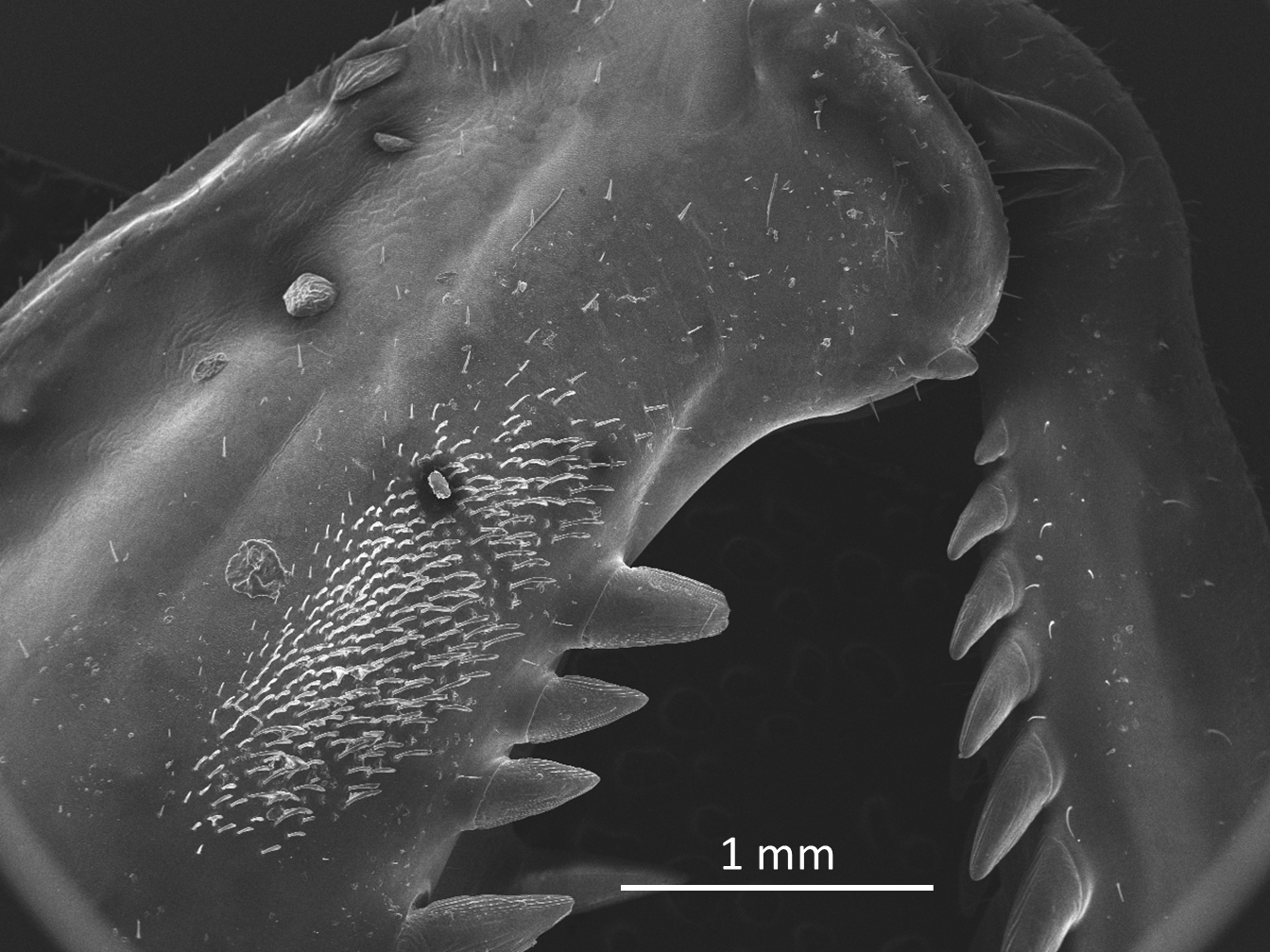

まずはカマキリの前脚を拡大してみましょう。

前脚には複数のトゲがあり、捕らえた獲物をがっしりと固定するのに役立ちそうです。

さらによく観察すると、一部分にだけ毛が生えているのが分かります。生きたカマキリを観察すると、下の写真のように前脚の毛の生えた箇所で複眼をこする仕草がよく見られます。どうやら前脚の毛にはブラシの役割があるようです。

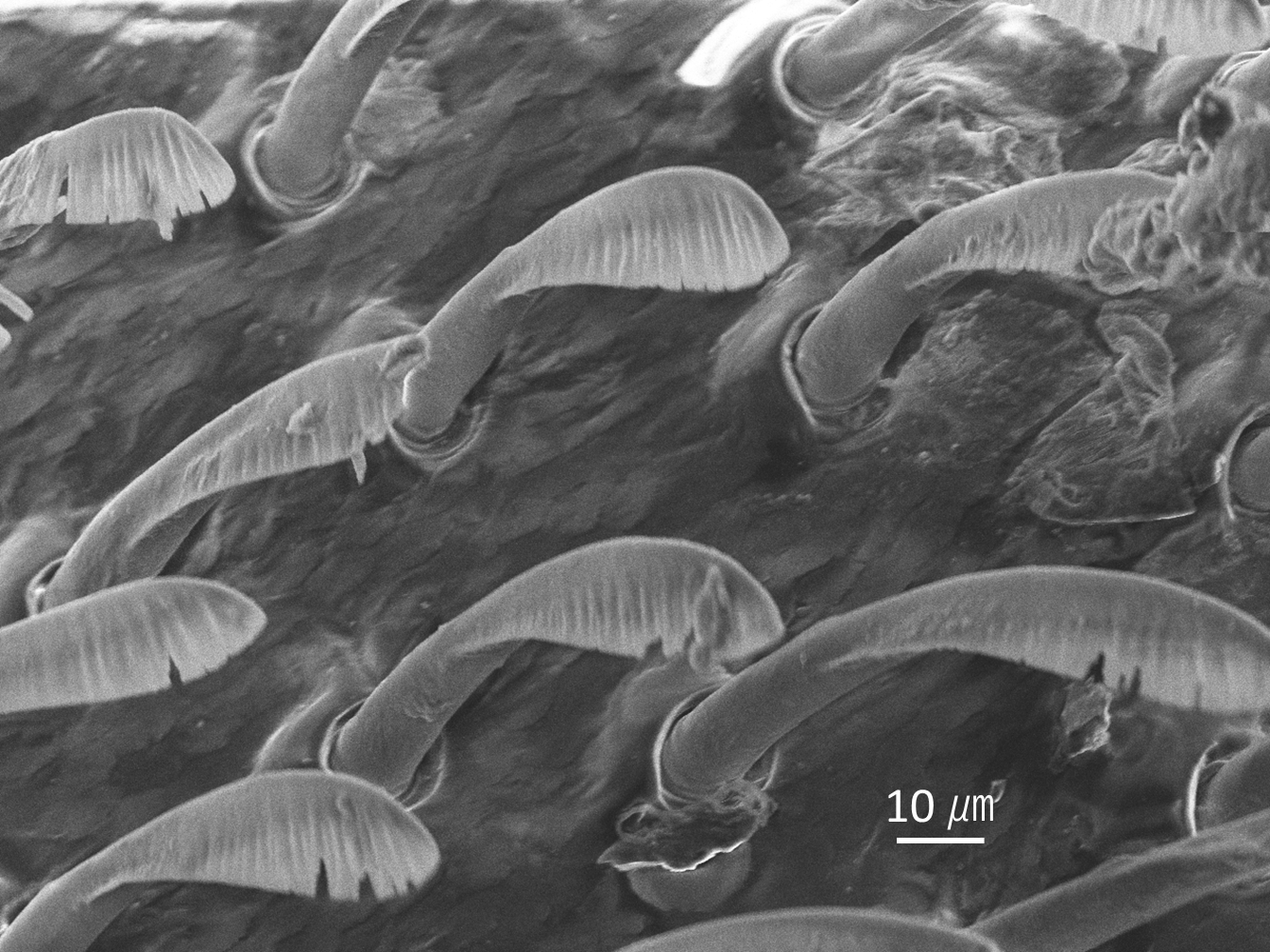

毛をさらに拡大してみました。

すると、先端にいくほど幅が広くなり、ヘラのような形をしていました。汚れを落とすのに便利そうな形状です。カマキリの鎌(前脚)は獲物を捕らえるだけでなく、掃除のための機能が備わっているのですね。

昆虫たちは餌を発見するために視覚、嗅覚、聴覚、触覚などたくさんの感覚を使います。どの感覚にどの程度頼るのかは、生物種によってさまざまです。カマキリについて言えば、視覚の割合が非常に高いことが知られています。

視覚を司る複眼を清潔に保つことは、カマキリにとって死活問題です。ただ、掃除のための毛を前脚の全面に生やしても、複眼が触れる箇所以外は存在する意味がなく、生やすだけ無駄なエネルギーを使うことになります。「へら状の毛が一部分にだけ生えている」という現象から、生き物の進化の妙が感じられます。

筆者もカマキリを見習って、死ぬ気で大掃除してみようと思います。

〇特別投影「スペースデブリ~どうする宇宙ゴミ~」

「宇宙ゴミ(以降「デブリ」)」は宇宙空間にある不要な人工物のことを言います。

人類が初めて宇宙に人工物を送り込んだのは、1957年のことです。

旧ソ連がスプートニク1号という人工衛星を打ち上げ、電池の寿命を終えると、初のデブリとなりました。当時、アメリカと旧ソ連の宇宙開発競争が繰り広げられ、次々と人工物が宇宙に送り込まれました。その後各国が宇宙開発に乗り出し、それに伴いデブリは年々増えていきます。“地球のまわりはゴミだらけ”と言っても過言ではありません。

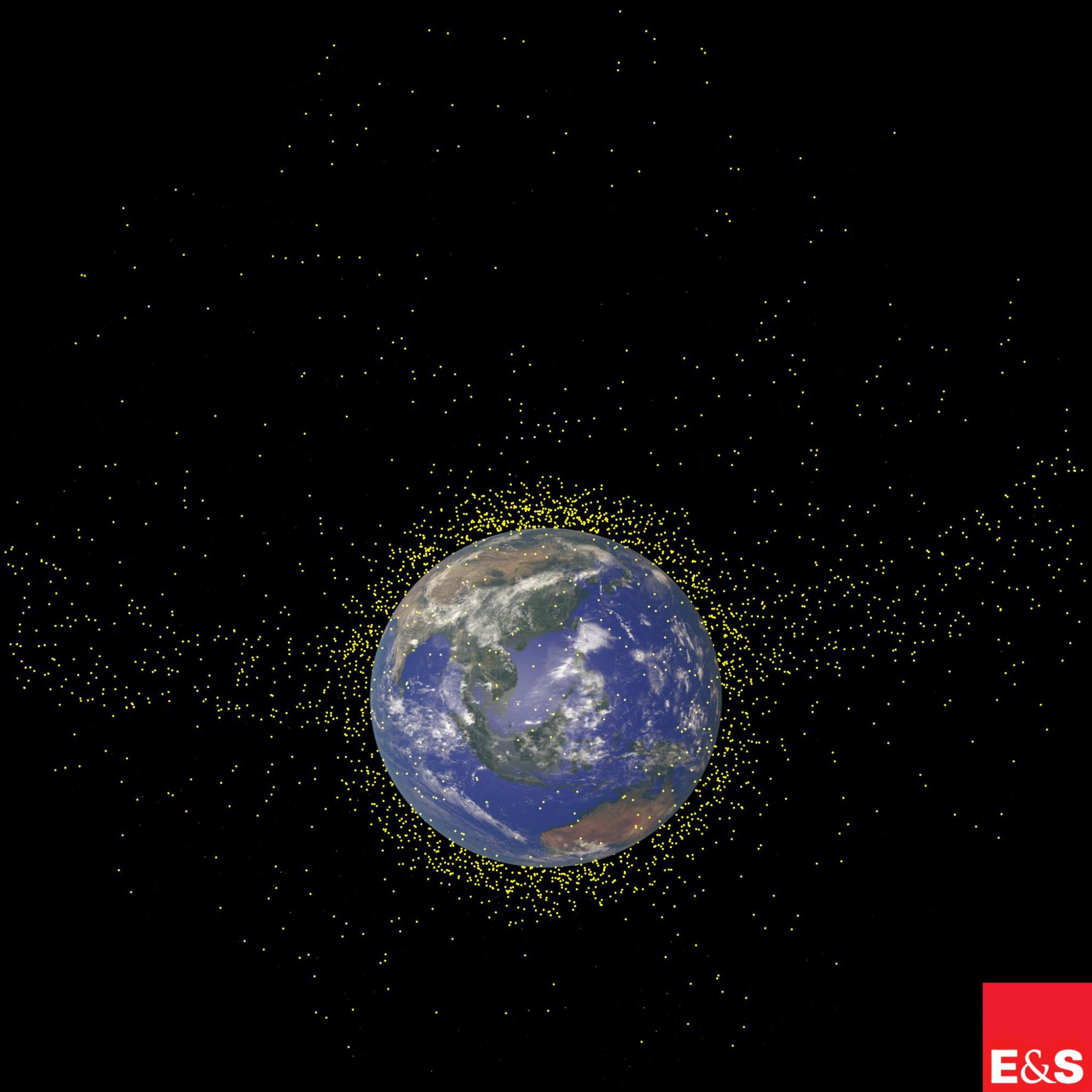

このグラフのデブリ数は、追跡ができて、リストに登録されているものに限ります。

これだけで、現在3万6千ものデブリがあります。追跡ができないもの、破片などのサイズが小さいものは、もっとたくさんあると推定され、1億3千万以上のデブリがあると考えられています。

参照:ESA(ヨーロッパ宇宙機関)

https://www.esa.int/Space_Safety/Space_Debris/Space_debris_by_the_numbers

人工衛星を打ち上げる位置(軌道)は、低・中・高の3つに分けられます。これらは人工衛星の用途によって分けられますが、地球に近い低軌道が最も混雑しています。(図1を参照)

そのため、人工衛星同士が衝突しないように飛行したり、衝突を回避するための姿勢制御をしたりして運用しています。これまで、人工衛星同士が衝突する事故があったり、自国の人工衛星を破壊する訓練が行われたりして、破片が急増する例がありました。宇宙飛行士が滞在する国際宇宙ステーションにも微細なデブリが当たることがありますが、幸い事故には至っていません。

気象衛星やGPS衛星、放送衛星など私たちの生活は人工衛星によって豊かになった一方、地球の外の環境は悪くなりました。このまま放っておくと、デブリはさらに増えていきます。

ではどのようにして掃除するのでしょうか。いま、日本を含む、世界の民間企業がデブリ除去に取り組んでいます。今回、デブリ除去の方法としていくつかの例を紹介しました。

・デブリ捕獲衛星と人工衛星に同じ規格の接合部を設けて、磁石で捕獲する方法

・デブリ捕獲衛星にロボットアームを搭載して捕獲する方法

※いずれも捕獲した後は大気圏に突入させ、燃え尽きる。という流れを想定しています。

・レーザー照射衛星からデブリにレーザーを照射し、デブリを溶かしたり、大気圏突入軌道に導いたりする方法

現在はデブリ観測衛星がデブリに接近したり、デブリを観測したりと除去前の段階ですが、着々と宇宙をきれいにする準備が進められています。

ギリシャ神話では、勇者ヘラクレスが30年間掃除していなかった厩舎に川の水を引き込んで汚れを一掃したという物語があります。一気にきれいになったらいいのにな…と思いながら年の瀬の空を見上げています。

年末に大掃除をする風習は、平安時代から続いているそうです。掃除をしながら、生き物や宇宙に思いを馳せてみて下さい。

参考資料:

ライオン公式note

https://note.lion.co.jp/n/nbd76fe618b99

駒津 順子, 大矢 勝 .「洗浄における酸・アルカリ中和説の問題点」. 日本家政学会誌 . 2021 , vol.72 , No.4 , p.197-205