今年はオリンピックイヤー。さまざまなスポーツの話題で盛り上がりました。オリンピック、パラリンピック閉幕後も、メジャーリーガーの大谷翔平選手による史上初の50-50(50本塁打、50盗塁)達成や大相撲では大の里が昭和以降最速の大関昇進など、国内外で日本人アスリートが活躍しています。今月は、スポーツに関連するさまざまな科学の視点をお伝えするプログラムを実施しました。

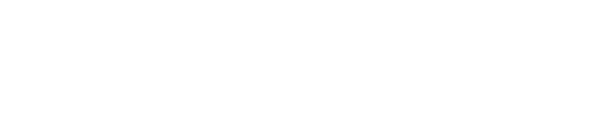

〇特別サイエンストーク「上手な身体の使い方」

パリオリンピック・パラリンピックをご覧になりましたでしょうか?パフォーマンスを最大限に発揮するトップアスリートたちの身体の動きは、見る人に美しさを感じさせます。

一朝一夕にとはいきませんが、ヒトの身体の特長を理解することは、身体のパフォーマンスを発揮するための第一歩です。ここでは、より楽に、そしてできるだけ怪我をしないで日常生活を送ることができるテクニックをご紹介します。

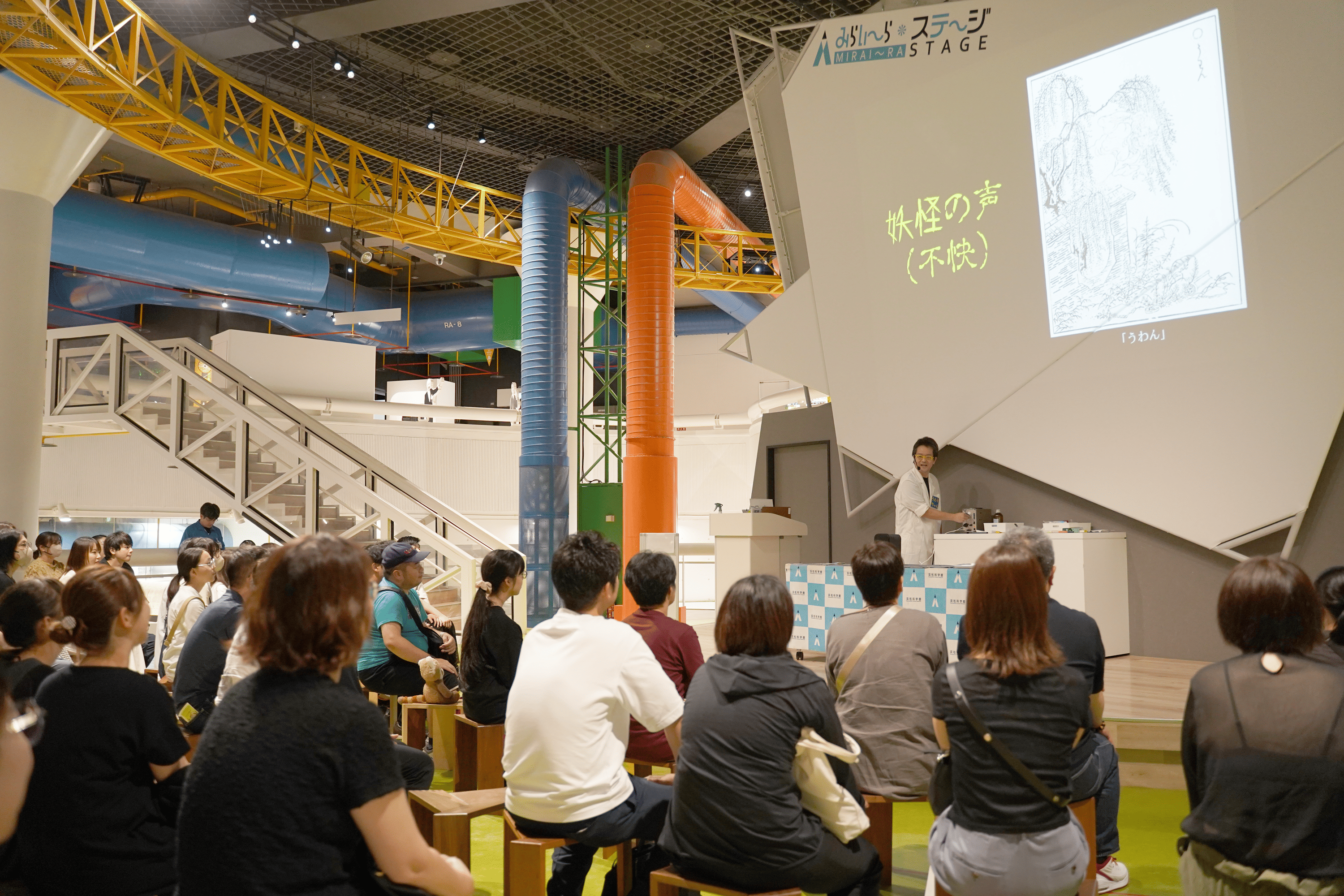

今回は重たいものを持ち上げる動作に注目してみましょう。

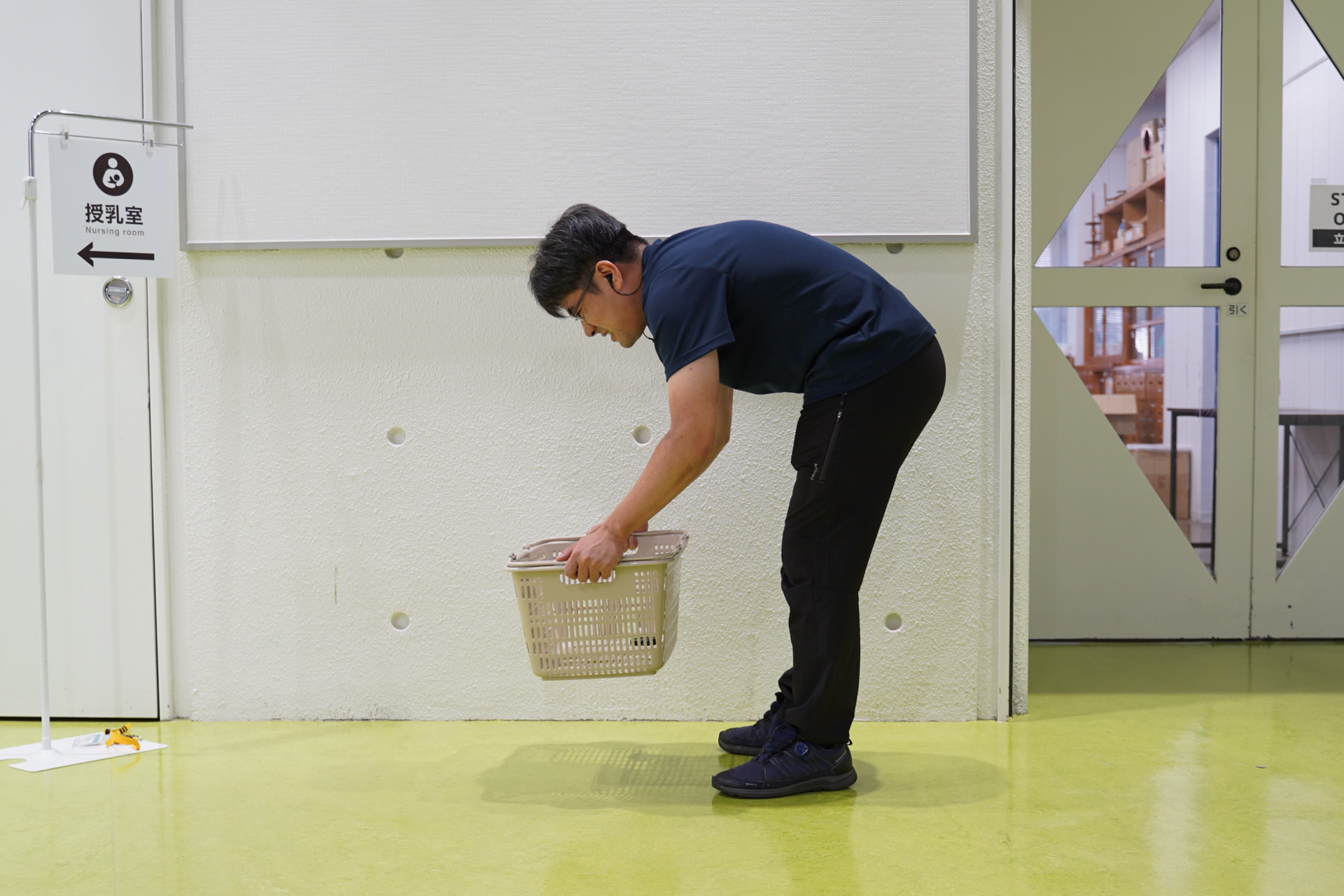

こちらは悪い例(写真1)。

荷物が重たく感じ、背中や腰を痛めやすいです。

こちらが良い例(写真2)。

より少ない力で、怪我を避けつつ荷物を持ち上げることができます。

良い例のポイントを4つご紹介します。

① 背中はまっすぐ

陸上生活をはじめた脊椎動物が現れたのが3.3億年前。それ以降、陸上の脊椎動物たちは基本的に4足歩行で生活し、ヒトの祖先が直立二足歩行をはじめたのが約700万年前です。背骨を地面と垂直にする生活スタイルは、脊椎動物の中ではマイナーで新しい形質なのですね。

怪我を防ぐためには、上半身の重量を背骨から骨盤まで、できるだけまっすぐに伝え、背骨や腰への負担を減らす必要があります。日常生活では、常に背中を伸ばした姿勢を意識しましょう。

② 足を使う

直立二足歩行をはじめた私たちの祖先は、空いた前脚(手)を使って物を投げたり、火や道具を使ったりするようになりました。動物を狩り、栄養価の高い肉を焼いて食べることで脳が肥大化していきます。

狩猟のために長距離を走ることが得意になった祖先たちは、他のサルに比べて大殿筋というお尻の筋肉が肥大化しました。物を持ち上げる際は、足をしっかりと曲げ、発達した大殿筋や足の筋肉を活用して楽に持ち上げるようにしましょう。

③ 背筋を使う

スポーツをしない限り、日常生活では背筋を意識する機会は少ないかもしれません。しかし、私たちの背中には祖先が木登りする際に多用したであろう背筋が残っています。

背筋はヒジを外側(上の写真では手前)に向けることで、意識的に使うことができます。背筋は腕の筋肉よりも大きな筋肉ですので、背筋を使うことではるかに楽に物を持ち上げることができます。

④ 中指~小指を意識する

同じく背筋を使うコツとして、中指、薬指、小指を意識することがあります。

親指と人差し指の筋肉は、腕の上腕二頭筋(力こぶ)に結びつきます。

一方の中指、薬指、小指は上腕三頭筋を介して背筋に結びつきます。

物を持ち上げる際には、中指から小指を意識して使い、より背筋を活用するようにしましょう。

今回、ご紹介したテクニックは物を持ち上げる以外にも、手提げかばんを持ったり、列車のつり革を握ったりなど、様々な生活シーンで用いることができます。

直立二足歩行をはじめた私たちヒトの特長を活かしつつ、楽で怪我のない身体の動かし方を意識してみましょう。

〇特別投影「トラック&フィールドからソーラーシステムへ」

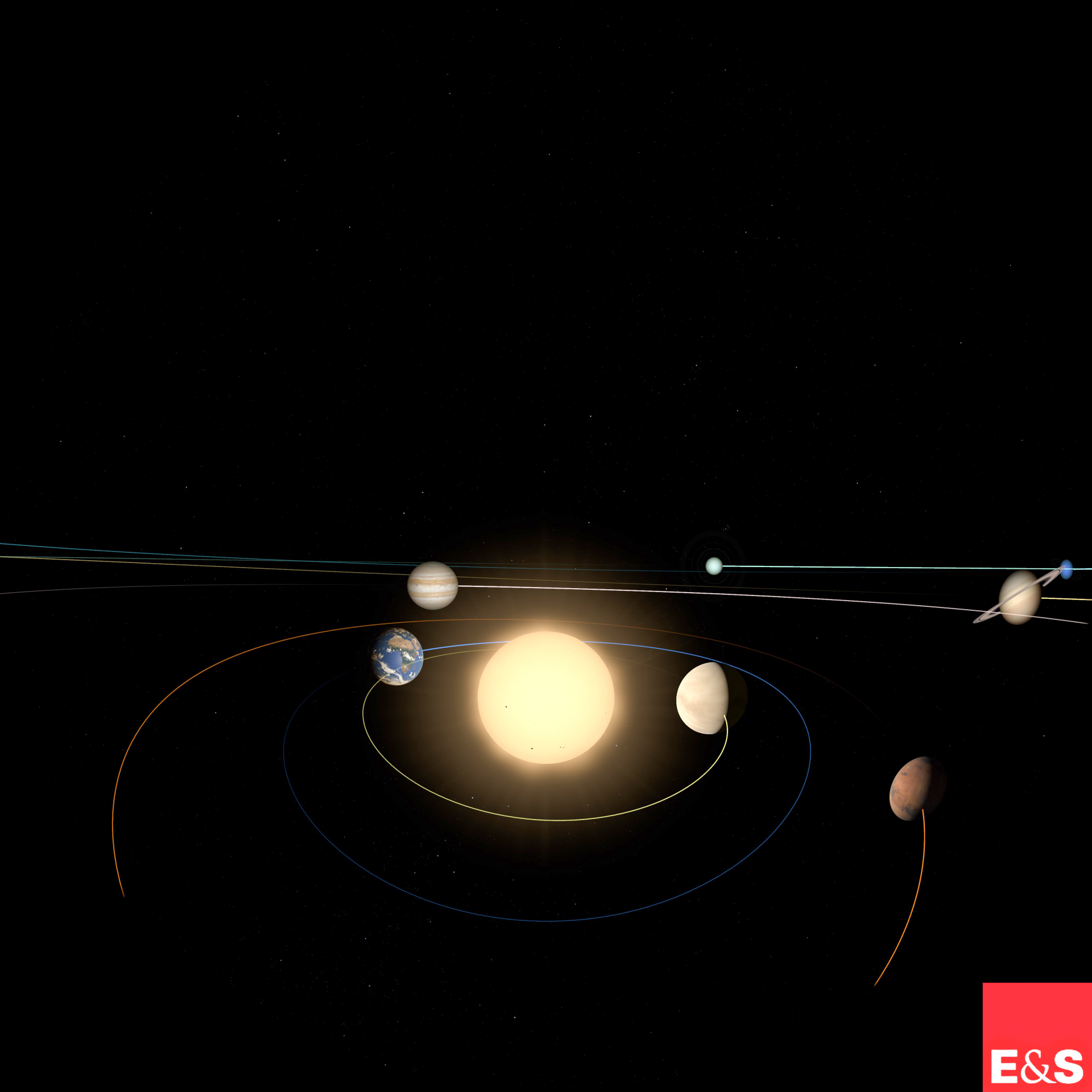

学生時代陸上部だった筆者は、陸上競技場(トラック&フィールド)と太陽系(ソーラーシステム)に、共通点があることに気づきました。

陸上競技場はレーンの数が8~9本あります。そして、決勝戦は8人で行われます。さて、太陽の周りをまわる惑星はいくつあるかご存じでしょうか。答えは8つです。なんと、8人の選手がトラックを走る様子と、8つの惑星が太陽の周りをまわっている様子が重なるではありませんか!この偶然の一致を紹介せずにはいられない!そう思った筆者は、陸上競技場の撮影申請を行い、昼と夜の様子を撮影しました。

ということで、今回は浜松市のスポーツの聖地の一つ、四ツ池公園陸上競技場の景色を投映しました。

オリンピック発祥の地で知られるギリシャですが、「マラソン」の語源もギリシャにあると語り継がれています。昔、アテネの北東にある村「マラトン」でギリシャ軍とペルシャ軍の戦いがありました。勝利を収めたギリシャ軍の兵士が走ってアテネまで伝令に向かいました。戦果を伝えた後、その兵士は息絶えてしまったと言います。この出来事から、マラトンからアテネまでの距離、およそ40kmを走る競技「マラソン」が始まりました。

陸上競技には走るだけでなく、投げる競技もあります。その一つがハンマー投げです。体を回転させ、勢いをつけてハンマーを投げ飛ばす競技ですが、これと同じ動作が宇宙探査においても行われています。それが「スイングバイ」です。スイングバイは、探査機が惑星の重力を利用して速さや向きを変えて目標の天体へ向かう航法です。探査機に搭載された燃料には限りがあります。そこで、推進力を得るために惑星の重力を利用するのです。宇宙を航行する探査機が惑星の重力に引き寄せられると、探査機の速さと向きは変化します。ただし、惑星への入射条件を誤ってしまうと、惑星に落ちてしまったり、全く違う方向に振り飛ばされたりしてしまいます。惑星との適切な距離や入射角度を計算して目的の航路を進むのです。

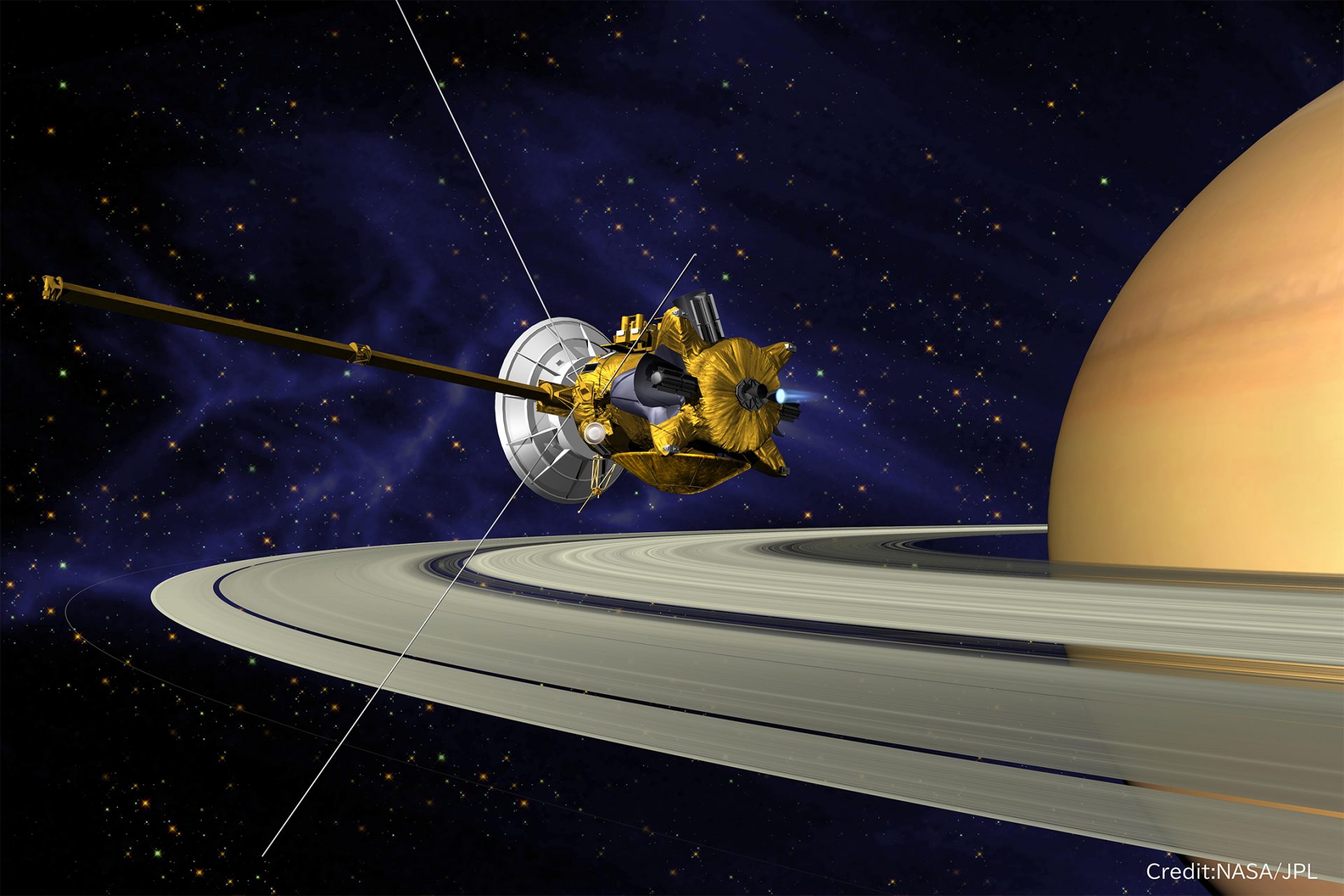

スイングバイを利用した探査機に「カッシーニ」があります。カッシーニの目標天体は土星です。土星に到着するまで、金星で2回、地球で1回、木星で1回のスイングバイを行い、7年かけて土星に到着しました。そしてカッシーニは土星の周りを回る軌道をとり、約13年もの間、土星を観測しました。土星を周回するカッシーニはまるでダンスをしているかのようです。

そしてカッシーニのほかにも、ボイジャー1号、2号、はやぶさ、はやぶさ2など多くの探査機がスイングバイ航法で目的の天体へ向かいました。地球から他の惑星を経由して宇宙の彼方まで進んでいく様子は、リレーのバトンパスに重なります。

陸上競技場から宇宙へと発想を飛ばした壮大なプログラムをお楽しみいただきました。

もちろん、陸上競技以外にもスポーツと宇宙のつながりはあります。例えば、宇宙初のスポーツは、アポロ宇宙船で月面に降り立った宇宙飛行士が行った、ゴルフのショットだそうです。国際宇宙ステーションでも、筋力維持のために宇宙飛行士たちは毎日トレーニングを行っています。

あなたの暮らしに「スポーツの秋」と「星空の秋」を加えてみませんか?

〇でんけんラボ「サメ肌」

スポーツで良い記録を出すためには、良い道具を使うことも重要です。「競泳では『サメ肌』を模した水着が使われている」という話を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。

では、速く泳ぐための水着に用いられているサメの肌とは、いったいどんな構造なのでしょうか。

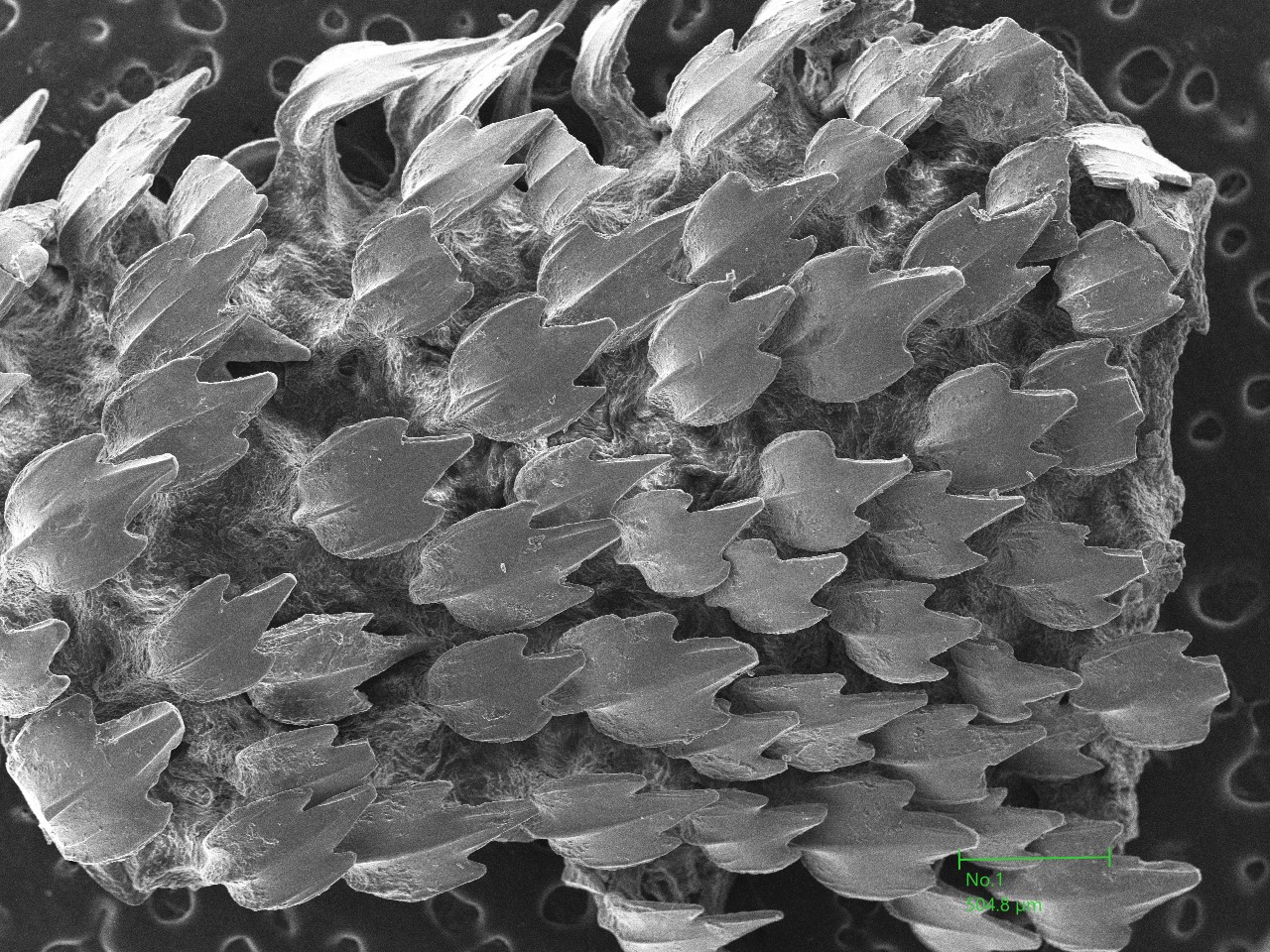

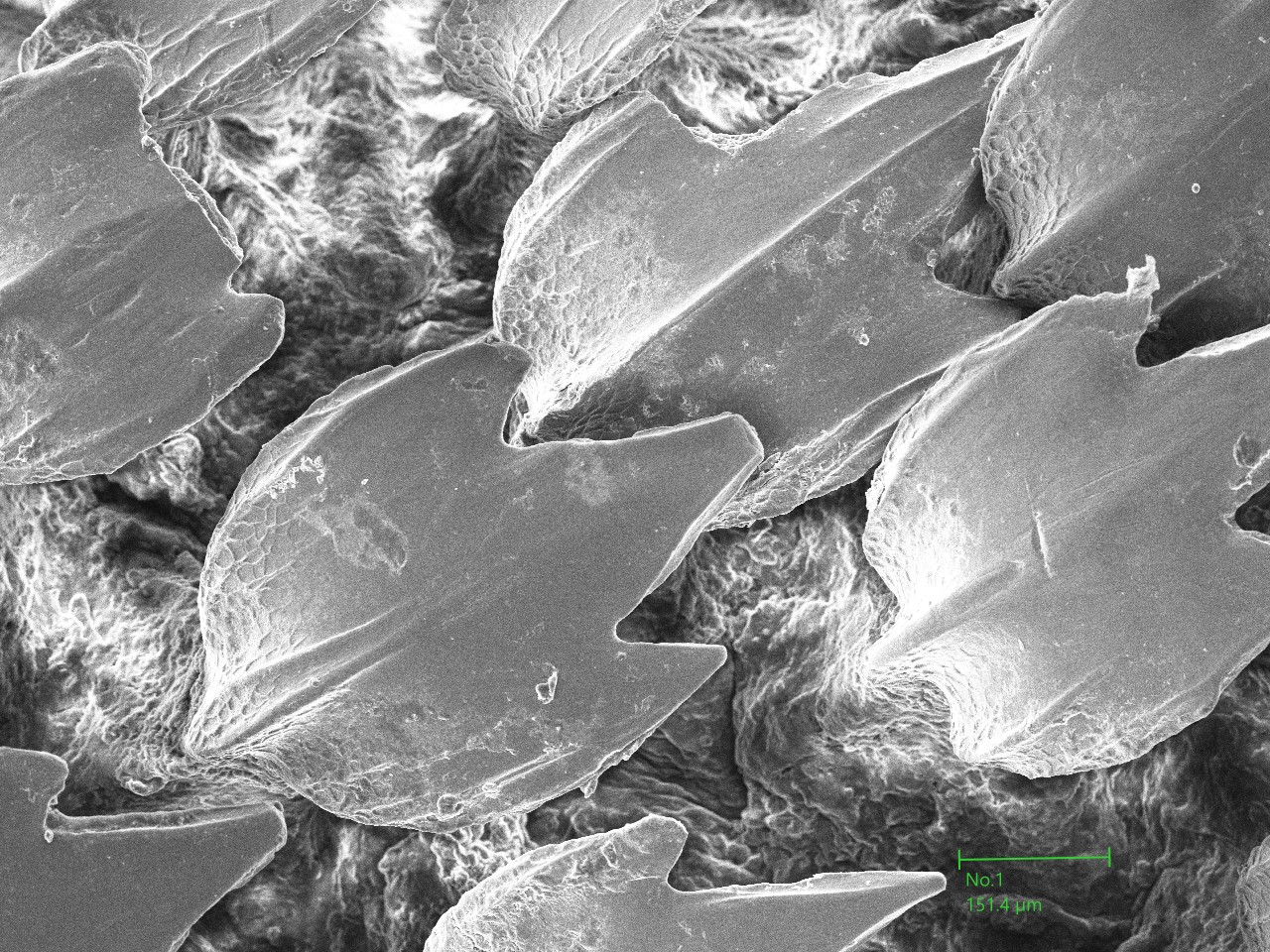

電子顕微鏡で拡大した「サメ肌」の画像がこちらです。

魚と同様、サメの皮膚もウロコでおおわれています。ウロコを拡大してみましょう。

ただの丸や楕円ではなく、アヒルの足のような、3つに分かれた形をしています。

サメの肌は、頭から尾に向かってなでるとつるっとしていますが、反対に尾から頭側に向かってなでるとざらざらと引っかかるような触り心地です。先の尖ったウロコが並んでいるため、このような手触りをしているのです。

ウロコの凹凸によって、サメの肌の周りには決まった水の流れが出来ます。水の流れが整うことで抵抗が少なくなり、サメは素早く泳げるのです。サメのウロコを模倣してつくられた構造は「リブレット構造」と呼ばれています。リブレット構造は、水だけでなく空気抵抗を減らすことも分かっており、飛行機の機体などにも応用が期待されています。

競泳用の水着は、このリブレット構造と、繊維が水を弾く撥水加工によって抵抗を減らしているのです。

2008年の北京オリンピックでは、全身を覆い、身体を圧迫することで身体の凹凸が少なくなるようデザインされた水着が流行していました。泳ぎの技術より、水着の技術によって勝敗が決まるようになってしまったため、現在は水着の素材や身体を覆うことができる範囲が制限されています。

さて、パリオリンピックの射撃では、他の選手が使用している装備をほとんど付けずに銀メダルを獲得した「トルコの無課金おじさん」が話題になりました。アスリートは、自分に合った道具をうまく使うことで、最高のパフォーマンスができるのですね。

トップアスリートでなくても、科学の知識があればスポーツをより楽しめるかもしれませんね。このほかにも、ミニワークショップ「炭酸ガス入浴剤」や、パラリンピック競技「ボッチャ」体験、ミュージアムショップでスポーツに関連するグッズの販売を行いました。

開催日:2024年9月13日(金) 毎月第2金曜日

参考資料

・遠藤秀紀(2006) 人体 失敗の進化史 光文社

・ヘンリー・ジー(2022) 超圧縮 地球生物全史 ダイヤモンド社

・遊泳生物のリブレット構造の流体摩擦力低減効果と模倣(2021) ながれ40巻 279-284

・水着と競泳記録の関係(2011) 実践女子大学 生活科学部紀要 第48号,125~130