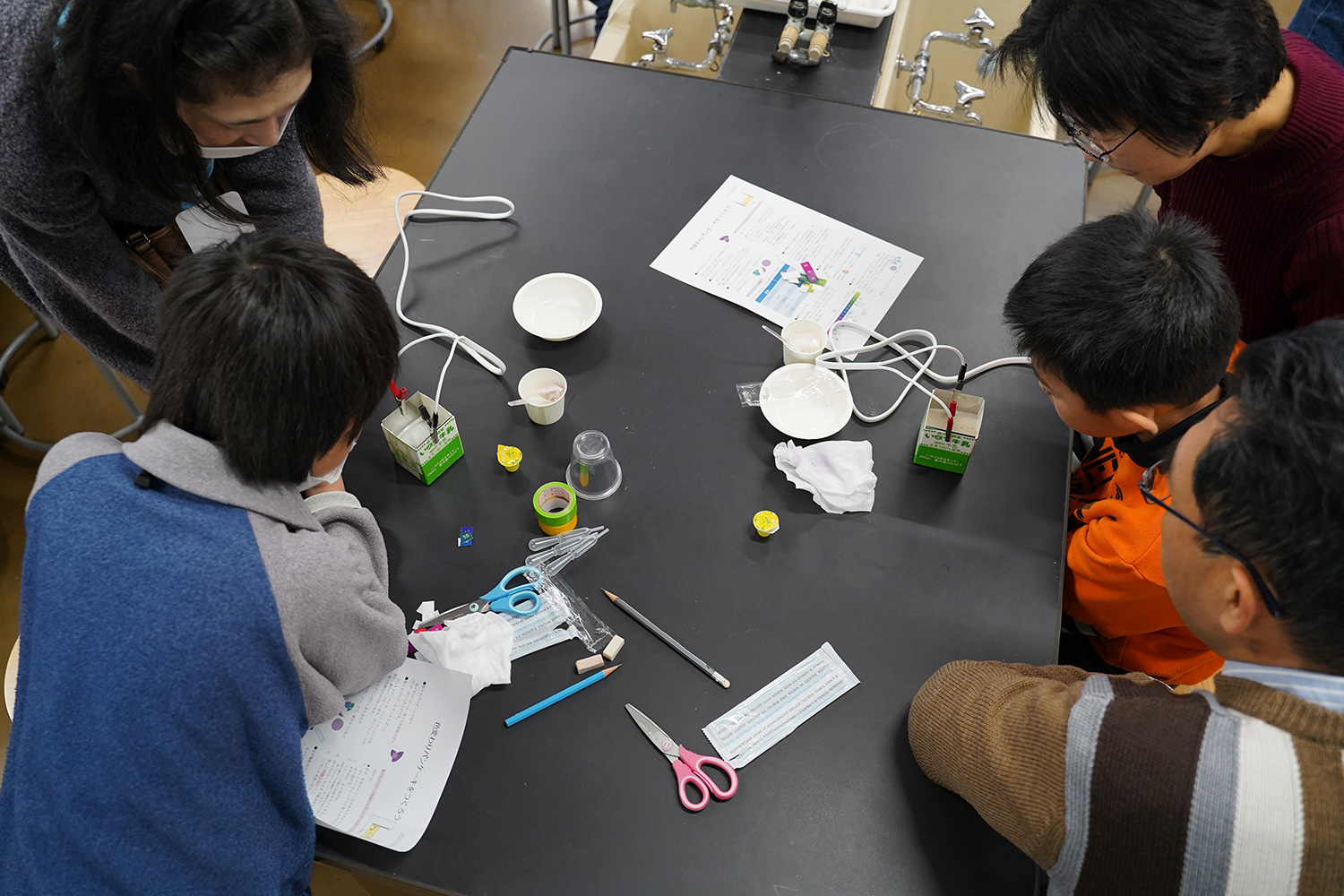

磁石は日常生活でよく使いますが、今回つくったのは電磁石です。

電磁石は電気を流すと磁石になるものをいいます。

小学校5年生になると、理科の学習で電磁石の性質について学習します。

導線をまいてつくったコイルに鉄芯を入れ、電流を流すと鉄芯が鉄を引き付ける実験を知っている方も大勢いらっしゃるかと思います。

電磁石も磁石同様、身の回りでたくさん使われています。モーターは、磁石と電磁石の性質を利用したもののひとつです。磁石の極と電磁石の極とが、引き合ったり反発したりすることによって回転、移動、振動しています。

乗り物では自動車や鉄道、家電では洗濯機や冷蔵庫、掃除機、エアコン、その他、携帯電話やスマートフォンなど様々な分野で利用されています。

また、未来の高速輸送鉄道として期待されるリニアモーターカーも磁石と電磁石が引き合ったり、反発したりする力で速く進むことができる乗り物です。

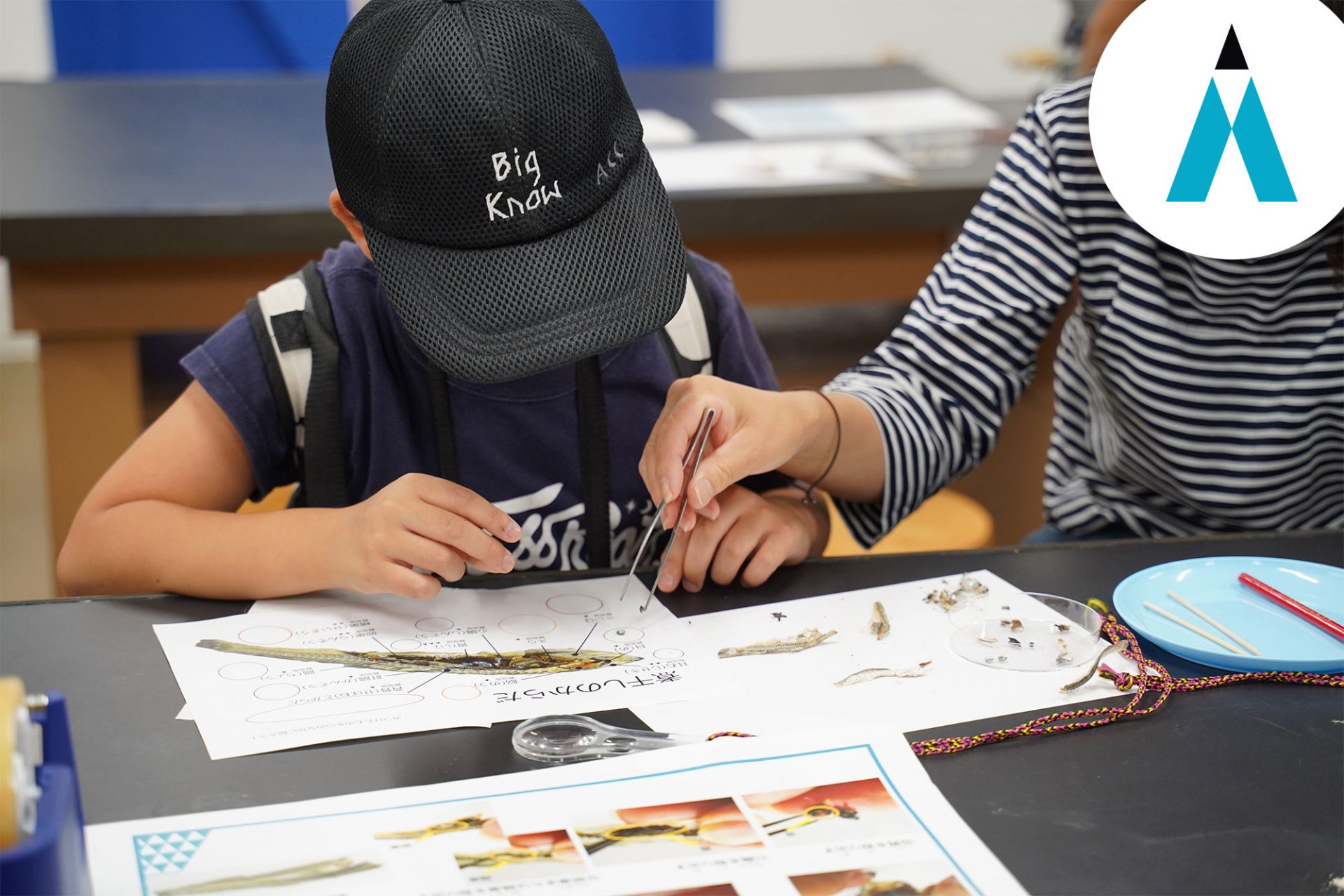

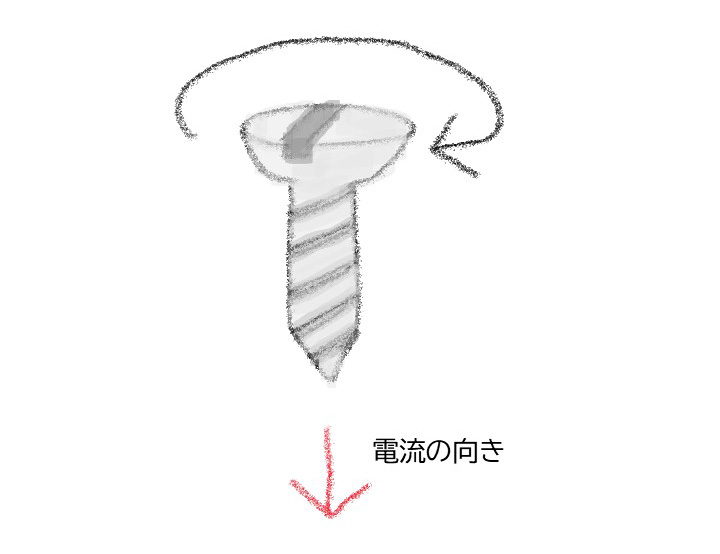

この工作(「電磁石でゆらゆらUFO」)では、鉄芯を使わずに、コイルに電流を流すだけで電流のまわりに磁界ができる性質を利用しています。磁界の向きは流れる電流の向きによって決まり、電流の向きを逆にすると、磁界の向きも逆になります。

では、 電磁石の性質を確かめてみましょう。

まず、エナメル線を直径3cmほどの円筒に20回ほどまいてコイルをつくります。今回は直径0.2mmのエナメル線を使用しました。エナメル線のまき始めとまき終わりの部分は、10cmほどのばしておき、はしのエナメル部分を紙やすりでけずって、電気が流れるようにしておきます。電流を流したままにすると、コイルが熱くなって危険なので、スイッチを入れたらすぐに切るように、気を付けましょう。

ここで簡単な実験をしてみましょう。

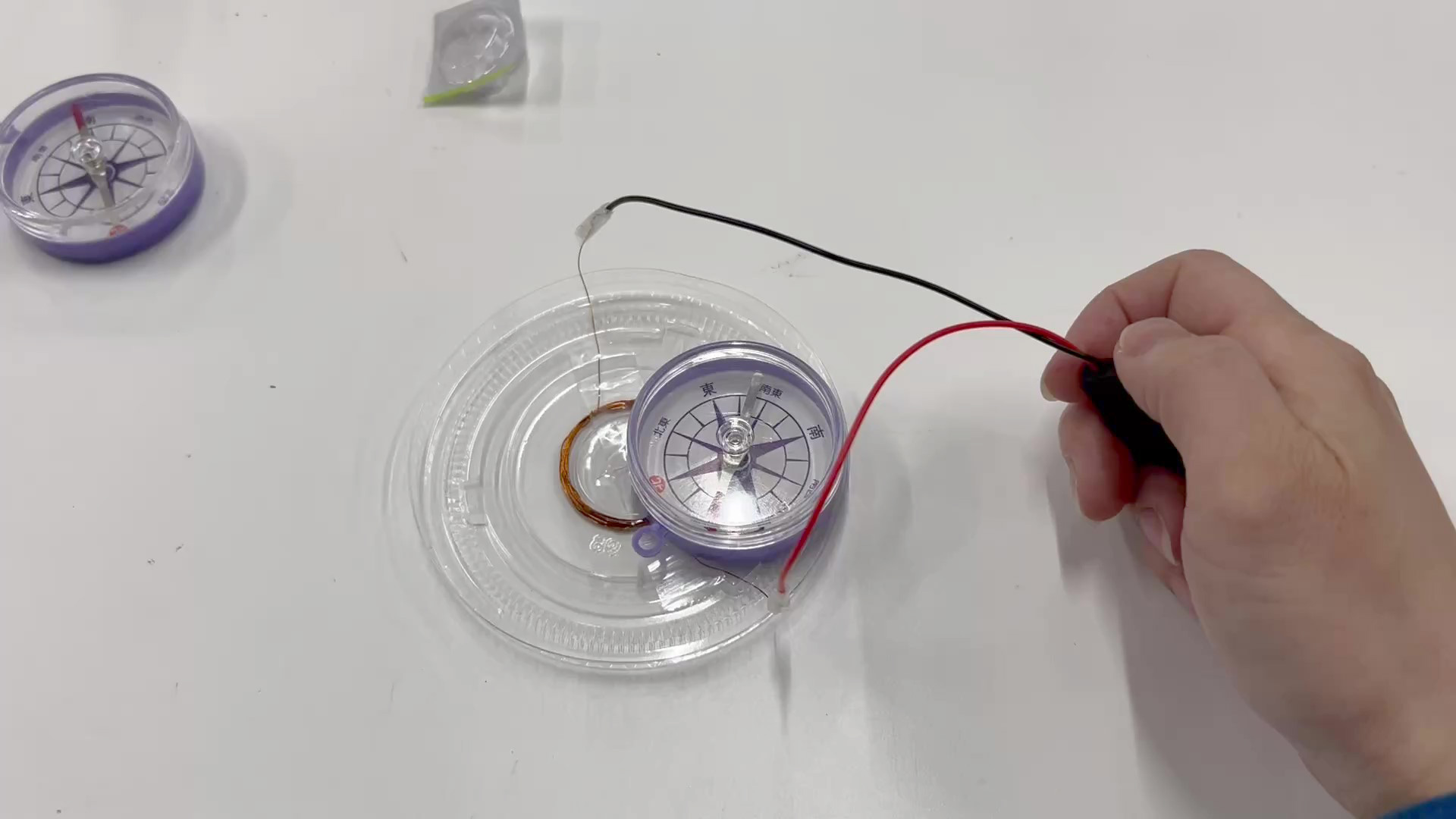

コップのフタの内側にコイルを固定します。その近くに方位磁針を置きます。スイッチを入れたり切ったり して電流を流すと方位磁針が動き、コイルのまわりに磁界ができたことを確認できます 。

また、コイルがついたフタをひっくり返して、方位磁針を置きます。先ほどと同様、スイッチを入れたり切ったり して、電流を流すと、先ほどと針が振れる向きが逆になります。逆の向きに磁界ができることも確認できます。

このような工作ができるのも、過去の科学者たちの発見や実験の積み重ねがあってできるものです。では、過去の科学者たちが発見してきたことや研究の歴史についてみてみましょう。

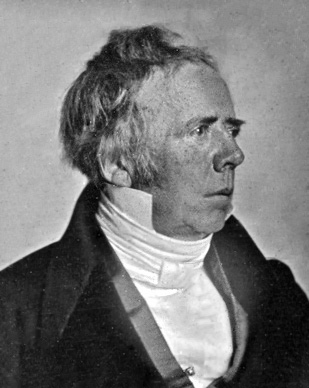

1820年、デンマークの科学者エルステッドは電流を流すとその周辺に磁界ができることを発見しました。講義中に実験器具をいじっていた際に、電池のスイッチを入れたり切ったりすると そばに置いた方位磁針が北でない方角を指すことに気付いたことから、発見につながりました。

-

Hans Christian Ørsted

その5年後にイギリスの物理学者であり、電気技術者でもあるウィリアム・スタージャンが世界初の電磁石を発明します。それは、蹄鉄型(U字型)をしている鉄に導線を数回ゆるく巻いたものでした。コイルに電流を流して鉄の塊を持ち上げる実験を発表し、電磁石の威力を示します。

また、フランスのアンドレ・マリー・アンペールは、エルステッド論文の中で、アンペールの法則 となる数式を見つけ発表しました。これは、流れる電流のまわりにできる磁界との関係を表すものです。有名な右ねじの法則もそのひとつです。

私たちが現在も使う、電流の単位であるA(アンペア)、磁場の強さの単位Oe(エルステッド )には、それぞれの科学者たちの名前が付けられています。

開催日:2025年1月19日(日)

イベント担当者:大堂 三和子

参考資料

光と電磁気 著:小山慶太

磁力の科学 著:久保田博南・五日市哲雄

トコトンやさしい電磁気の本 著:面谷信

TDK エレクトロニクス入門 インダクタ編No.1

https://www.tdk.com/ja/tech-mag/electronics_primer/1